皆様 こんにちは。夏も本番になりました。とは言え、例年の如く暑くて暑くてと言う日があまり無いように思います。冷夏なのでしょうか?少し気候が変わってきているような気がします。と思った瞬間、各地で最高気温を記録する日が続き、また各地で異常な天候が見られ、儘ならぬ自然界をあからさまに見ることになりました。当然植物にとっても良い環境とは言い難い状況です。

八月はお盆月ですが、広島の場合は先ず「原爆祈念日」を先ず迎えます。今年で被爆69年となります。幼きときに被爆した私の母も80歳を過ぎてしまいました。年々被爆体験者が少なくなり、被爆の悲惨な状況を語り続けることの難しさをしみじみ感じるところです。被爆後は草木も生えないとまで言われていましたが、翌夏に花を咲かせた植物もありした。夾竹桃がその一つです。鮮やかなピンクの花を沢山付け、人々に希望を与えてくらました。また、木々も逞しく発芽しました。広島城には被爆ユーカリもあります。青桐も強く生き付いていました。植物の強さをまざまざと見せつけてくれました。そして広島は復興したのです。植物から力を貰ったのです。

私達の周りには多くの植物が生き付いていまが、その植物は殆ど食用であったり、薬用であったりします。また、居を構成する植物であったりします。見るだけの植物は数少ないように気がします。その中で、今回は「蓮」をご紹介したいと思います。 蓮と言えば私共仏教徒にはとても馴染のある植物です。お寺にお参りに行くと、必ずと言っていいほど御仏前に蓮(金色の作り物)が供えられています。これは常花と言われるそうです。生育環境からは想像できない美しい花を咲かせてくれます。聖性を感じるものです。日本では、蓮の根茎をレンコンとして頂きますが、他の国は食するのでしょうか?私は、海外に行ったことが無いので???です。花、葉を使いいけばなを活け、姿を見て様々に思想を展開し、食する。何と人間の行うことはと思います。諺もありますね。「一蓮托生」。良しつけ、悪しきにつけ、行動を共にする。人間の性を見る気がします。また、「ハスの葉商売」と一時の際物の例えとして用いられます。それだけ私達人間の思 想、実生活に関わりを深く持っているものなのでしょう。今後も多くの植物と出会うこととなると思いますが、一つ一つの植物と上手く付き合っていけるとよいと思います。

私達の周りには多くの植物が生き付いていまが、その植物は殆ど食用であったり、薬用であったりします。また、居を構成する植物であったりします。見るだけの植物は数少ないように気がします。その中で、今回は「蓮」をご紹介したいと思います。 蓮と言えば私共仏教徒にはとても馴染のある植物です。お寺にお参りに行くと、必ずと言っていいほど御仏前に蓮(金色の作り物)が供えられています。これは常花と言われるそうです。生育環境からは想像できない美しい花を咲かせてくれます。聖性を感じるものです。日本では、蓮の根茎をレンコンとして頂きますが、他の国は食するのでしょうか?私は、海外に行ったことが無いので???です。花、葉を使いいけばなを活け、姿を見て様々に思想を展開し、食する。何と人間の行うことはと思います。諺もありますね。「一蓮托生」。良しつけ、悪しきにつけ、行動を共にする。人間の性を見る気がします。また、「ハスの葉商売」と一時の際物の例えとして用いられます。それだけ私達人間の思 想、実生活に関わりを深く持っているものなのでしょう。今後も多くの植物と出会うこととなると思いますが、一つ一つの植物と上手く付き合っていけるとよいと思います。

2014年8月13日

いけばなではお正月に向けて、「万年青」を活けます。目出度い花として正月花には欠かせない「花」の一つです。皆さん、よく目出度い時に活ける花と言われます。どうしてなのですかと聞くと、皆様はよく解らないと言われます。私も実はよく解りませんでした。目出度いと言われる「花木」は概ね常緑です。一年を通して葉の色が変わらないのです。それは人間の心に通じるものがあると思います。二心無く全うに生きていく姿を意味するものと思います。ですから「神々」も一年葉の色の変わらない木々に降り立つのだと思います。万年青もまさにそれに当たると思います。

いけばなではお正月に向けて、「万年青」を活けます。目出度い花として正月花には欠かせない「花」の一つです。皆さん、よく目出度い時に活ける花と言われます。どうしてなのですかと聞くと、皆様はよく解らないと言われます。私も実はよく解りませんでした。目出度いと言われる「花木」は概ね常緑です。一年を通して葉の色が変わらないのです。それは人間の心に通じるものがあると思います。二心無く全うに生きていく姿を意味するものと思います。ですから「神々」も一年葉の色の変わらない木々に降り立つのだと思います。万年青もまさにそれに当たると思います。 万年青自体は日本に自生していますが、現在のように目出度き花として扱われるようになったのは江戸期からの様です。徳川家康公の 御家来衆が、江戸城入城の折に祝いの品として献上したと言われています。時代を経て江戸中期には、日本の観葉植物として一世を風靡しました。その後一旦は落ち着きましたが、明治・大正期にはまたブームが興りました。いけばなの世界では、正月に欠かせない花として英々と受け継がれています。現在も愛好家は多く、昨年も広島で「日本おもと協会」の全国大会が開催され、全国より出品されました。機会を得て私も拙い腕ではありますが、「万年青」を活けさせていただきました。また毎年、徳島の相生の小学校に万年青の授業に行かせて頂いております。徳島の相生は、全国の万年青の7割を出荷されており、地域の特産物として小学生に伝えていこうという授業です。小学生たちは、最初はとても緊張 していますが、徐々に植物の持つ魅力に引き込まれていくようです。最後はとても楽しく万年青をいけてくれます。植物を扱う私達にとってはとてもうれしく感じる機会です。

万年青自体は日本に自生していますが、現在のように目出度き花として扱われるようになったのは江戸期からの様です。徳川家康公の 御家来衆が、江戸城入城の折に祝いの品として献上したと言われています。時代を経て江戸中期には、日本の観葉植物として一世を風靡しました。その後一旦は落ち着きましたが、明治・大正期にはまたブームが興りました。いけばなの世界では、正月に欠かせない花として英々と受け継がれています。現在も愛好家は多く、昨年も広島で「日本おもと協会」の全国大会が開催され、全国より出品されました。機会を得て私も拙い腕ではありますが、「万年青」を活けさせていただきました。また毎年、徳島の相生の小学校に万年青の授業に行かせて頂いております。徳島の相生は、全国の万年青の7割を出荷されており、地域の特産物として小学生に伝えていこうという授業です。小学生たちは、最初はとても緊張 していますが、徐々に植物の持つ魅力に引き込まれていくようです。最後はとても楽しく万年青をいけてくれます。植物を扱う私達にとってはとてもうれしく感じる機会です。2014年1月8日

![DSC_0136[1]](http://hanaconcierge.com/wp/wp-content/uploads/2013/08/DSC_01361.jpg) 今回は、「日日草」のご紹介です。意外や意外、この植物は夾竹桃の仲間なのです。原種は、小低木、多年草で、匍匐するそうです。マダガスカル、ジャワ、ブラジル等の熱帯地方原産です。ですから、今の時期はとても元気で、爽やかな色の花を咲かせます。花の時期は5月~10月頃です。また花の寿命は3日から5日位で、5弁の花を次から次へ花を咲かせます。それから「日日草」の名が付いたようです。先ほど花弁がと書きましたが、実は花の根元が筒状になっており、花弁の如く見えるのです。日本では霜が降りる頃枯れてしまいます。ですから一年草になっています。江戸時代中期に日本に渡来したと言われています。水揚げが良いことから、切り花としても利用されていますし、花壇や鉢植 え、また公害に強い花として道路沿いの花壇等にも植栽されています。

今回は、「日日草」のご紹介です。意外や意外、この植物は夾竹桃の仲間なのです。原種は、小低木、多年草で、匍匐するそうです。マダガスカル、ジャワ、ブラジル等の熱帯地方原産です。ですから、今の時期はとても元気で、爽やかな色の花を咲かせます。花の時期は5月~10月頃です。また花の寿命は3日から5日位で、5弁の花を次から次へ花を咲かせます。それから「日日草」の名が付いたようです。先ほど花弁がと書きましたが、実は花の根元が筒状になっており、花弁の如く見えるのです。日本では霜が降りる頃枯れてしまいます。ですから一年草になっています。江戸時代中期に日本に渡来したと言われています。水揚げが良いことから、切り花としても利用されていますし、花壇や鉢植 え、また公害に強い花として道路沿いの花壇等にも植栽されています。![DSC_0138[1]](http://hanaconcierge.com/wp/wp-content/uploads/2013/08/DSC_01381.jpg) とても日光が必要な植物ですので日当たりは必須です。また、乾燥や過湿に弱い植物なので、水やりには気を付けてください。苗から育てて移植する時は、根を崩さないように気を付けてください。移植に弱いところがあります。以上のことに気を付けられると、後は放任されてもよいと思います。肥料も長期間効く元肥を施せば大丈夫です。前にも記述したように、日日草は原産地では多年草です。日本の気候では越冬はしません。然し、環境施設が整えば越冬も可能かも知れません。最低気温を15℃に保つことが第一条件です。

とても日光が必要な植物ですので日当たりは必須です。また、乾燥や過湿に弱い植物なので、水やりには気を付けてください。苗から育てて移植する時は、根を崩さないように気を付けてください。移植に弱いところがあります。以上のことに気を付けられると、後は放任されてもよいと思います。肥料も長期間効く元肥を施せば大丈夫です。前にも記述したように、日日草は原産地では多年草です。日本の気候では越冬はしません。然し、環境施設が整えば越冬も可能かも知れません。最低気温を15℃に保つことが第一条件です。2013年8月28日

皆様 こんにちは。猛暑の続く毎日ですね。会う度に「暑いね!」の合言葉から話が始まります。同世代の方とお話しをする時に、「私達が幼い時はこんなに暑くなかったよね。」と言う話題になります。まあ、私もひと年取りましたから加齢性で性が無いかも知れません。然し、植物は強いですね。ベランダのプランターに野菜を植えていますが、しっかりと実をつけてくれます。キュウリ、ナス、ピーマン、トマトなど私の食卓を潤してくれます。やはり採れたては最高ですね!

さて、今回は「デンファレ」をご紹介しましょう。デンファレの正式名称を御存知ですか?デンドロビウム・ファレノプシスと申します。一寸舌を噛みそうです。私達は、ランは綺麗と言っていますが、とても多くの属・種があります。南極大陸を除く全ての大陸の熱帯~亜熱帯に分布しています。世界では700属15000種と言われ、また日本には75属230種が分布しています。その中でデンファレはセッコク属に入ります。

さて、今回は「デンファレ」をご紹介しましょう。デンファレの正式名称を御存知ですか?デンドロビウム・ファレノプシスと申します。一寸舌を噛みそうです。私達は、ランは綺麗と言っていますが、とても多くの属・種があります。南極大陸を除く全ての大陸の熱帯~亜熱帯に分布しています。世界では700属15000種と言われ、また日本には75属230種が分布しています。その中でデンファレはセッコク属に入ります。

花茎が長く伸び、先に多くの花を付けること、また花持ちが良いことから切り花向きの品種として流通しています。株自体は耐寒性が無く低温に弱いので、ご家庭では越冬させ辛い品種です。越冬をするには最低15℃が必要です。せめて12℃を確保する必要があるそう です。然し15℃で生育は停止します。出来れば18℃が望ましいし、20℃以上を保つことが出来れば越冬が可能です。空調が行き届いている昨今は、以前に比べるとかなり越冬の可能性が高まっています。美しいデンファレをお部屋で咲かせることが出来そうです。楽しみですね!

花茎が長く伸び、先に多くの花を付けること、また花持ちが良いことから切り花向きの品種として流通しています。株自体は耐寒性が無く低温に弱いので、ご家庭では越冬させ辛い品種です。越冬をするには最低15℃が必要です。せめて12℃を確保する必要があるそう です。然し15℃で生育は停止します。出来れば18℃が望ましいし、20℃以上を保つことが出来れば越冬が可能です。空調が行き届いている昨今は、以前に比べるとかなり越冬の可能性が高まっています。美しいデンファレをお部屋で咲かせることが出来そうです。楽しみですね!

暦の上では「立秋」も過ぎましたが、巷はなかなか暑さが去りそうもありません。東北地方では、集中豪雨で犠牲になられた方々もおいでになります。ご冥福を祈ります。然し気候が変わってきました。魚類では、熱帯、亜熱帯の海を泳ぎまわる魚たちが、黒潮に乗りかなり北上しています。また、ペットとして飼われ放置された動物たちも越冬できる気温になり、本来の生態系が少し変わってきているように思います。植物はどうなのでしょうか?菌類あたりは如実にそれを表しています。広島は、以前は「松茸」の大変有名な産地でした。お年を召された方にお伺いすると、極端な話ですが松茸を踏みながら歩いていたとも聞きます。その頃には山も下刈りがされ、より管理された山であったようです。 要は、私達は自然と共に生活をしていたと言うことです。自然を管理しつつ自然を壊さず減らさず、実に上手く自然を作り挙げていたのです。それは自然を知り尽くしていたからです。「萱」についても興味深い逸話があります。「萱」は茅葺屋根の「萱」ですが、荒地から森林になる過程の環境に即して生育します。腐り難く、雨風を防ぐには格好の植物です。その萱を育て利用するために、集落には萱の為に「講」と言う組織が形成されていたとも聞きます。自然環境を守り、自然の産物を上手く利用することの素晴らしさを古き人々は知っていたのです。今後も上手く付き合っていけるのでしょうか?以前より、荒れた山々に木々を植林し、保水効果を高め、それを地下水や河川へ導き、海へと注がせることが 行われています。それを中心に行っておられるのは海に生業を持つ人々だと伺ったことがあります。正に輪廻を感じます。自然を守ることは、私たち自身を守ることに繋がると思います。そんなことを思いながら日々「花」と接していきたいと思います。(児玉)

2013年8月13日

今回は、目に涼しく、目にとっても良い?とされている(諸説があるので・・・)「ブルーベリー」をご紹介しましょう。このブルーベリーは、ツツジ科のスノキ属です。北アメリカ原産の落葉低木果樹です。約二十数種あるそうです。ところでサツキの盆栽をお持ちでしょうか?サツキは鹿沼土に植えこみます。酸性度のある土ですね。このブルーベリーも同様です。若干の酸性度と水捌けの良い土壌、それと日当たりの良い所を好みます。それとある程度の涼しさも必要です。十分な冬眠時間が必要です。また、サツキの仲間なので根が浅いのです。水切れには十分注意をしてください。特に夏場はご用心です。この時期は、緑の葉がとても爽やかさを演出してくれます。秋の葉も良いものです。近種に は、稽古花で使われる「ナツハゼ」・「キズ」(スノキ)があります。同じ種なので紅葉はとても美しいのですが、わりに落葉し易いのです。然し、このブルーベリーは意外に落葉しないのです。何故だか不思議ですが。最近私は、秋の花会にブルーベリーを使わせて頂いています。少し表情が硬いのですが、なかなか良いものですよ。是非お試しください。

今回は、目に涼しく、目にとっても良い?とされている(諸説があるので・・・)「ブルーベリー」をご紹介しましょう。このブルーベリーは、ツツジ科のスノキ属です。北アメリカ原産の落葉低木果樹です。約二十数種あるそうです。ところでサツキの盆栽をお持ちでしょうか?サツキは鹿沼土に植えこみます。酸性度のある土ですね。このブルーベリーも同様です。若干の酸性度と水捌けの良い土壌、それと日当たりの良い所を好みます。それとある程度の涼しさも必要です。十分な冬眠時間が必要です。また、サツキの仲間なので根が浅いのです。水切れには十分注意をしてください。特に夏場はご用心です。この時期は、緑の葉がとても爽やかさを演出してくれます。秋の葉も良いものです。近種に は、稽古花で使われる「ナツハゼ」・「キズ」(スノキ)があります。同じ種なので紅葉はとても美しいのですが、わりに落葉し易いのです。然し、このブルーベリーは意外に落葉しないのです。何故だか不思議ですが。最近私は、秋の花会にブルーベリーを使わせて頂いています。少し表情が硬いのですが、なかなか良いものですよ。是非お試しください。2013年7月22日

今回は、間もなく訪れる「七夕」についてお話をして見たいと思います。七夕は、盆の行事の一環として執り行われていました。日本、台湾、中国、韓国、ベトナム等で行われる節句の一つです。旧暦7月7日の夜の事ですが、明治改暦の後、7月7日か8月7日に行われます。文字としては、「棚機」・「棚幡」と表します。本来七夕は、精霊棚とその幡を安置する日が7月7日の夕方と言うことでその端を発するようです。明治以降、改暦により7月7日、8月7日に七夕が行われていますが、どちらの月も7日の夕方に行なうものです。7日の夕方なので「七夕」(たなばた)になったようです。

今回は、間もなく訪れる「七夕」についてお話をして見たいと思います。七夕は、盆の行事の一環として執り行われていました。日本、台湾、中国、韓国、ベトナム等で行われる節句の一つです。旧暦7月7日の夜の事ですが、明治改暦の後、7月7日か8月7日に行われます。文字としては、「棚機」・「棚幡」と表します。本来七夕は、精霊棚とその幡を安置する日が7月7日の夕方と言うことでその端を発するようです。明治以降、改暦により7月7日、8月7日に七夕が行われていますが、どちらの月も7日の夕方に行なうものです。7日の夕方なので「七夕」(たなばた)になったようです。2013年7月2日

皆様 こんにちは。連休は如何お過ごしでしたか?天候も良く、まさに連休日和でしたね。5日は端午の節句。五節句の内、もう三節句を迎えてしまいました。目眩く程に季節が移り変わっていきます。日射しも強くなり、植物の育ちゆく美しさを見ることが出来ます。然しながら私、この年になると紫外線は敵です。長い間日射しを浴びると、日焼けからシミに変わってきます。う~ん。と思いながら広島フラワーフェスィバルのお手伝いもしてきました。

さて、今週もカーネーションのお話をさせて頂きます。全国に多くの生産者がいらっしゃいます。広島にも当然いらっしゃいますが、その中でも若手の方をご紹介しながらお話を進めていきたいと思います。

さて、今週もカーネーションのお話をさせて頂きます。全国に多くの生産者がいらっしゃいます。広島にも当然いらっしゃいますが、その中でも若手の方をご紹介しながらお話を進めていきたいと思います。

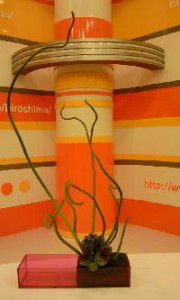

瀬戸内海の広島市沖に江田島と言う市があります。現在は江田島市となっていますが、以前は能美町、沖美町、大柿町、江田島町の四町がありました。その四町は、戦前から花卉の栽培が始められていました。広島の市場にも多くの花卉が出荷されています。菊、小菊、その他草花、当然カーネーションもその中に入っています。その沖美町と大柿町に若手の生産者がいらっしゃいます。先ずは、沖美町の若手出荷者の小林さんを御紹介しましょう。お父様の代から花卉生産に取り組まれ、現在は二代目の息子さんが中心にカーネーションを始め草花を生産されています。約55年のキャリアを活かし、スプレーカーネ、スタンダードカーネを約20種類程、年間を通して広島の市場に出荷されています。其の甲斐で、5 9回の歴史を誇る広島花の祭典で農林水産大臣賞を受賞されました。そのカーネーションに対する真摯な姿勢は頭の下がる思いがします。

また、大柿町には長坂さんと言う生産者がいらっしゃいます。此方の方も二代目で、カーネーションに対して、何事にも果敢にチャレンジする姿は一見です。スタンダードカーネーション、スプレーカーネーションを約40種以上生産されています。その多くはスプレーカーネーションです。また、出荷時に花屋さんに使いやすい花形(孫芽の処理)にも気を使い、使う側の利便性を考えた生産者です。

生産者の高齢化が進む中、市場の近くにもこのような若手がいらっしゃることはとても嬉しいことです。歴史ある産地を守り、それを発展させることが出来る力を、このお二方は秘めているように思います。この江田島市には、まだまだ多くの若手の花卉生産者がいらっしゃいます。この市が、若手の生産者の力で花いっぱいになり、より美しい島になることを期待しています。(児玉)

こちらでも広島のカーネーション生産者のご紹介をしています。→http://www.flebre.com/2013_spring/farm.php

2013年5月10日

皆様 こんにちは。今月は皐月。花卉業界にとっては、年間イベントの中でも重要な「母の日」が訪れます。今月は天候も良くなりそうで、初夏の様相も呈して来そうです。私の好きな初鰹もシーズンを迎えます。この初鰹は、地元高知では、柿の新芽が吹き始める頃からだそうです。今年も美味しい鰹が頂けますように。

さて、母の日と言えば「カーネーション」ですね。この母の日はいつ頃その始まりを持っているのでしょうか?私達は、5月の第二日曜日は何の違和感もなく「母の日」として受け入れてきました。事の発端は、20世紀の初頭にあります。1905年にアメリカのフィラデルフィアに住む少女の母が亡くなった。出来れば生前に母を敬う機会を設けたいと言う思いから、その思いがアメリカ全土に広がりました。1914年には当時の大統領ウイルソンにより、5月の第二日曜日を「母の日」として国民の祝日としました。当初は少し違っていましたが、白いカーネーションは亡くなった母に、赤いカーネーションは健在な母に贈る習慣が広まっていきました。日本では、明治末期頃から行なわれ始め、 大正時代に教会で行われていたことから徐々に全国に広まった。1937年(昭和12年)に、某お菓子メーカーが告知したことにより全国に広がったようです。昭和6年から戦後昭和24年頃までは香淳皇后の誕生日3月6日が当てられていたが、その後アメリカに倣って5月の第二日曜日に行なわれるようになったようです。国によっては「母の日」はまちまちです。多くの国は5月の第二日曜日ですが、ノルウェーは2月の第二日曜日とか、ロシアは11月最終日曜日であったりします。

さて、母の日と言えば「カーネーション」ですね。この母の日はいつ頃その始まりを持っているのでしょうか?私達は、5月の第二日曜日は何の違和感もなく「母の日」として受け入れてきました。事の発端は、20世紀の初頭にあります。1905年にアメリカのフィラデルフィアに住む少女の母が亡くなった。出来れば生前に母を敬う機会を設けたいと言う思いから、その思いがアメリカ全土に広がりました。1914年には当時の大統領ウイルソンにより、5月の第二日曜日を「母の日」として国民の祝日としました。当初は少し違っていましたが、白いカーネーションは亡くなった母に、赤いカーネーションは健在な母に贈る習慣が広まっていきました。日本では、明治末期頃から行なわれ始め、 大正時代に教会で行われていたことから徐々に全国に広まった。1937年(昭和12年)に、某お菓子メーカーが告知したことにより全国に広がったようです。昭和6年から戦後昭和24年頃までは香淳皇后の誕生日3月6日が当てられていたが、その後アメリカに倣って5月の第二日曜日に行なわれるようになったようです。国によっては「母の日」はまちまちです。多くの国は5月の第二日曜日ですが、ノルウェーは2月の第二日曜日とか、ロシアは11月最終日曜日であったりします。

カーネーションはナデシコ科の植物で、日本に渡来した経緯からオランダセキチク、ジャコウナデショコの別名を持っています。原産は、南ヨーロッパ、西アジアと言われています。草丈は20cm~90cm位で直立しています。また枝もよく出ます。日本には江戸時代初期以前に輸入されています。然し、一般的になったのは明治時代後期から大正初期にかけてです。その後キク、バラと並ぶ程の生産高になりました。やはり「母の日」が一般に広まり、確立したことが大きな一因になっています。

カーネーションはナデシコ科の植物で、日本に渡来した経緯からオランダセキチク、ジャコウナデショコの別名を持っています。原産は、南ヨーロッパ、西アジアと言われています。草丈は20cm~90cm位で直立しています。また枝もよく出ます。日本には江戸時代初期以前に輸入されています。然し、一般的になったのは明治時代後期から大正初期にかけてです。その後キク、バラと並ぶ程の生産高になりました。やはり「母の日」が一般に広まり、確立したことが大きな一因になっています。

17世紀にイギリスやオランダで300種以上見られましたが、現在市場では400種以上の品種が流通しています。色・花形様々に有り、皆様の趣向に合わせた品種が選べると思います。一寸変ったとこでは、古代ギリシャ、ローマ時代から原種は栽培されていますが、観賞する以外にワインの香りづけにも使われていたようです。

スペイン、モナコ公国、ホンジュラスでは、国家として親しまれています。花の美しさは基より香りも一因かも知れません。私達も同じですが、内面から出るものも必要ですね。美しい花に囲まれて暮らして行きたいものです。

2013年5月6日

皆様 こんにちは。各地では地震が発生し、4月の下旬になったのに天候が不順ですね。また、アメリカではボストンマラソンで爆破事件が起き、なんとなく不安な日々を過ごす日々です。

今週は、この時期に可憐な花を咲かせる「スズラン」をご紹介しましょう。別名を君影草、谷間の姫百合の別名を持つ。日本のスズランは、本州中部以北、東北、北海道の高地に自生しています。北海道を代表する花として有名です。花には強い芳香性があります。現在流通しているものはその殆どが「ドイツスズラン」です。日本のスズランと比べるとより香りが高く、全体的に少し大きめです。花、葉のバランスが若干違い、日本のものは花が葉より低い位置で咲きます。ドイツスズランは、花、葉の高さがほぼ同じ高さで、葉も少し幅が広いようです。スズラン自体、白い花を咲かせますが、ドイツスズランには、桃、紅、また葉に斑を持つ品種もあります。葉は丸みを帯び、光沢を持ちます。日本の スズラン自体、一般的に知られたのは明治の終わり頃であると言われています。北海道に多く見られますが、アイヌの人々の間では、「イヌのギョウジャニンニク」とか「キツネのギョウジャニンニク」と呼んでいたようです。また、スズランの持つ毒性を熟知していたようです。但し、微量であれば・・・・・。皮膚の敏感な方等は気を付けてください。また、小さなお子様が触ったり、花をいけている水を誤飲しないように気を付けてください!!

今週は、この時期に可憐な花を咲かせる「スズラン」をご紹介しましょう。別名を君影草、谷間の姫百合の別名を持つ。日本のスズランは、本州中部以北、東北、北海道の高地に自生しています。北海道を代表する花として有名です。花には強い芳香性があります。現在流通しているものはその殆どが「ドイツスズラン」です。日本のスズランと比べるとより香りが高く、全体的に少し大きめです。花、葉のバランスが若干違い、日本のものは花が葉より低い位置で咲きます。ドイツスズランは、花、葉の高さがほぼ同じ高さで、葉も少し幅が広いようです。スズラン自体、白い花を咲かせますが、ドイツスズランには、桃、紅、また葉に斑を持つ品種もあります。葉は丸みを帯び、光沢を持ちます。日本の スズラン自体、一般的に知られたのは明治の終わり頃であると言われています。北海道に多く見られますが、アイヌの人々の間では、「イヌのギョウジャニンニク」とか「キツネのギョウジャニンニク」と呼んでいたようです。また、スズランの持つ毒性を熟知していたようです。但し、微量であれば・・・・・。皮膚の敏感な方等は気を付けてください。また、小さなお子様が触ったり、花をいけている水を誤飲しないように気を付けてください!!

毒性ばかりではありません。フランスでは、間もなく訪れる5月1日がスズランの日とされています。この日にスズランの花束をもらうと幸せになると言われています。フィンランドでは国花、スウェーデンのある地方では地方の花になっています。それだけ馴染の深い花なのでしょうね。日本でも自治体の花とされている所が多く有ります。北海道の札幌市をはじめ、美瑛町、恵庭市等、また長野県の数町、自生地の南限、広島県世羅町などが挙げられます。

毒性ばかりではありません。フランスでは、間もなく訪れる5月1日がスズランの日とされています。この日にスズランの花束をもらうと幸せになると言われています。フィンランドでは国花、スウェーデンのある地方では地方の花になっています。それだけ馴染の深い花なのでしょうね。日本でも自治体の花とされている所が多く有ります。北海道の札幌市をはじめ、美瑛町、恵庭市等、また長野県の数町、自生地の南限、広島県世羅町などが挙げられます。

実はこのスズランとても長持ちします。特に根の付いた状態で市場に流通しているものそれに当たります。先ずは、水を常に新鮮に保って頂くことが大切です。そして、長い根を少しずつ切って頂きます。そうすることに因って約一か月は花が楽しめるのです。当然根付きですから、そのまま鉢に移して頂いても結構です。翌年も可憐な花を咲かせてくれます。是非お試しください。切花として活用するのも良いことですが、植え込みをして花を咲かせることの楽しみも味わって頂けると幸いです。 葉が少し色褪せる秋には可愛い赤い実を付けます。花も可憐ですが、実も鮮やかで可愛いものです。季節に合わせて姿を変える植物。時の流れを私達に教えてくれます。その時に気付き、日々の営みをかみしめて、張り切って生きていきたいものです。(児玉)

2013年4月29日

マリーゴールドは、キク科の植物です。アメリカ大陸の熱帯に50種が分布します。アフリカにも一種あるそうです。園芸種として流通しているものは、その概ねがメキシコ原産です。和名は、千寿菊とか万寿菊と呼ばれています。それは花の持ちの永さから来たようです。日本には江戸時代、寛永年間に渡来したようです。独特の臭いがします。花の美しさで普及したようです。聖母マリアの祭日に咲いていたため「マリア様の黄金の花」と呼ばれています。また、一時期有毒植物として誤解された時期もありました。然しドイツで、マリーゴールドの花弁から暗順応改善薬「アダプチノール」が作られ、現在でも目の薬として使用されています。

マリーゴールドは、キク科の植物です。アメリカ大陸の熱帯に50種が分布します。アフリカにも一種あるそうです。園芸種として流通しているものは、その概ねがメキシコ原産です。和名は、千寿菊とか万寿菊と呼ばれています。それは花の持ちの永さから来たようです。日本には江戸時代、寛永年間に渡来したようです。独特の臭いがします。花の美しさで普及したようです。聖母マリアの祭日に咲いていたため「マリア様の黄金の花」と呼ばれています。また、一時期有毒植物として誤解された時期もありました。然しドイツで、マリーゴールドの花弁から暗順応改善薬「アダプチノール」が作られ、現在でも目の薬として使用されています。2013年4月23日

皆様 こんにちは。

四月にはいり、入学式も終了しましたね。花吹雪の中、心躍らせて新しい世界に旅立たれたことでしょう!私も数十年前の小学校の入学式を思い出します。御多分に漏れず私が入学した小学校も桜が沢山ありました。その中母親と一緒に入学式に向かいました。その桜の美しさは今でも忘れることが出来ません。圧巻でした。日本人は桜?かなと思います。巷では様々な出来事が起き、目まぐるしく世間を駆け巡ります。そんな中も安らぎがあります。それが「花」だと思います!!今回は、数ある花の中でも戦後普及し、尚且つ人気を保っている「トルコキキョウ」をご紹介します、と言う予定でしたが、急に国会中継が入り中止になりました。高校野球に続き国会と3月・4月はお休みの回数が増え てきます。でも折角なので少し紹介します。

トルコキキョウは、実はリンドウ科の植物です。原産は、アメリカ大陸北部からメキシコ北部にかけて自生しています。学名に因んだユーストマス、リシアンサスとも呼ばれています。トルコを冠していますが、これは花の色や花の形から来たものです。トルコ石を連想する色、桔梗に似た色、またトルコのターバンに似た形、桔梗の花の似た形、そして外国から来たことからその端を発します。

トルコキキョウは、実はリンドウ科の植物です。原産は、アメリカ大陸北部からメキシコ北部にかけて自生しています。学名に因んだユーストマス、リシアンサスとも呼ばれています。トルコを冠していますが、これは花の色や花の形から来たものです。トルコ石を連想する色、桔梗に似た色、またトルコのターバンに似た形、桔梗の花の似た形、そして外国から来たことからその端を発します。

日本に渡来したのは大正~昭和と言われています。諸外国に於いては、大戦の影響で大半が失われ絶えてしまいました。然し昭和40年代前後から品種改良が進み始め、全体の品種の殆どが日本での改良種となりました。花持ちの良さ、花色の多さから冠婚葬祭に幅広く使用されています。花持ちも良く、ご家庭でも、仕事のお花でも人気があります。是非お試しください。

然し、花も多くの種類があります。観賞用の花、食するための花、薬用の為の花・・・・・。元々は私共の生活に密着した生命体だったのです。普段から私共の周りに気付かれずにひそやかにあったのです。季には、自己を表現する花を咲かせ私達の前に忽然と現れるのです。その一瞬に観賞の花に変わるのです。普段の姿からは想像できない勢いを持っているのです。江戸時代の元禄期の華美な世になり、その美しさをより一層誇張させて、大名家等により徐々に観賞用の植物に変わってきたのです。庭に植えるだけでなく、鉢のものとして身近にその姿を伺う。植物を我がものにしたのです。それ程魅力があるのだと思います。その観賞の形態が後に庶民に溶け込み、現在の観賞を主とする「花」となっ たのだと思います。その花の素性を知り、それを弁え、また使い込む。今からは植物と一緒に生きていきたいものですね。

2013年4月16日

皆様 こんにちは。 甲子園からは若人の元気な声が聞こえる季になりました。各県から選び抜かれた高校生達、郷土の期待を一身に背負い頑張っている姿は、私達に清々しさを感じます。また、全国から桜の開花状況が伝えられ、待ちに待った季節でもあります。地域によれば花見が終わったようにも伺いましたが、豪華で艶やかな桜、日本を代表する「花」です!私事で恐縮ですが、今年は「花見」に赴きたいと思っております。花を生業にする私達です。せめて日本を代表する「桜」の美しさは、毎年心に沁みつけておきたいものです。

花見で見る桜は、概ね「染井吉野」の様に思われます。私達も「桜」と言えば染井吉野を思い浮かべます。然し、いけばなの世界では桜と言えば「山桜」です。吉野の山に咲く桜、その見事さに見え隠れする松の緑、それを模写し机上に表しています。艶やかな桜と常に緑を湛える松、自然なりの美しさを讃えています。

花見で見る桜は、概ね「染井吉野」の様に思われます。私達も「桜」と言えば染井吉野を思い浮かべます。然し、いけばなの世界では桜と言えば「山桜」です。吉野の山に咲く桜、その見事さに見え隠れする松の緑、それを模写し机上に表しています。艶やかな桜と常に緑を湛える松、自然なりの美しさを讃えています。

実は、桜はバラ科の植物です。少し意外な感じがしますが、多くの植物がバラ科に属します。例えばモモ、ウメ、アーモンド、またイチゴ、リンゴ、ビワもその科に入ります。桜のおおもとはヒマラヤの山岳地帯が原産地だそうです。北半球の温帯に多く分布しています。日本にも古くからいくつかの固有種が現存していました。彼岸桜、大島桜等様々に有ります。桜自体は自然交配を多く行い、様々な品種があるとともに人工的な品種の傑出も可能な植物です。

唐風分化を受け、花は「梅」が代表的なものでしたが、平安期の国風(くにぶり)分化の影響を受け、また嵯峨天皇が桜を愛し、仁明天皇の在位中に御所の梅が枯れたことにより桜に植え替えたこと等、桜がその地位を確固たる地位を確保したようです。また、平安末期に西行法師の詠んだ「願はくは 花の下にて春しなん そのきさらぎの望月のころ」と言う歌の如く桜の美しさに魅かれた人々が多く有り、より桜が民衆の生活の中に入ったようです。先に述べたように、その後桜は日本を代表する花になりました。

唐風分化を受け、花は「梅」が代表的なものでしたが、平安期の国風(くにぶり)分化の影響を受け、また嵯峨天皇が桜を愛し、仁明天皇の在位中に御所の梅が枯れたことにより桜に植え替えたこと等、桜がその地位を確固たる地位を確保したようです。また、平安末期に西行法師の詠んだ「願はくは 花の下にて春しなん そのきさらぎの望月のころ」と言う歌の如く桜の美しさに魅かれた人々が多く有り、より桜が民衆の生活の中に入ったようです。先に述べたように、その後桜は日本を代表する花になりました。

観賞する花、食する実、また私達農耕を行う者にとっては特別な花になってきました。それは桜の名の由来にも見えます。一説によると春の里にやってくる稲(さ)の神が憑依する座(くら)から来ているようです。

現在は染井吉野が多く植樹されていますが、実は桜の中では比較的新しい品種です。東京の染井(現在の豊島区駒込あたり)と言う地区で傑出されたものです。この桜はクローンです。当然樹齢もまだ短く、約120年のものが最古と言われています。

桜開花情報を開いて見ても、多くの名所ではすでに見頃を過ぎており、今週末あたりは散り際の美しさを楽しめそうです。待ちに待った桜もあっと言う間です。葉桜もまた一興かと思います。ゆっくり植物と季節の流れを楽しみたいものです。(児玉)

2013年3月31日

皆様 こんにちは。今月下旬から高校野球が始まります。やっと春が来たように思えます。特に高校生の元気の良い声を聴くと心も晴れやかになります。 今週は「ガーベラ」のご紹介です。昨今は婚礼あたりでとても人気のある商材の一つです。原産地は、熱帯アジア、アフリカの山地です。約40種程分布しています。キク科の植物でもあります。別名「センボンヤリ」と言いますが、日本にも「センボンヤリ」が自生しております。センボンヤリの名の由来は、花茎が沢山並んで立つからだそうです。現在私達が別名「センボンヤリ」と呼んでいるガーベラは、「アフリカセンボンヤリ」です。 ガーベラは、明治の末期に渡来し切り花として普及していきました。品種改良が進み、約2000種以上と言われています。市場には一年中出荷されていますが、本来の花の時期は5~11月だそうです。色も様々ですが、花弁に特徴があります。一重、二重、八重、スパイダーと様々に有ります。また、花芯の色の異なるものもあります。

特に最近ガーベラの大輪で「フルーツケーキ」シリーズがあります。このフルーツシリーズの特徴は「無花粉」にあります。ガーベラは、花芯に黴が発生し易いのですが、これは花粉があるからです。「無花粉」ですので、黴が発生せず花が長持ちします。また、花の反り繰り返るのもガーベラの一つの特徴でしたが、このシリーズはそれがありません。 今までガーベラの品種とは一味違います。花持ちも良く、約二週間は楽しめます。この「フルーツケーキ」の名付は、お菓子のフルーツケーキが日持ちが良く、様々なドライフルーツが入っており、そのフルーツをガーベラの色に例えたことにその端を発するそうです。 管理ですが、ガーベラをよくご覧になるとお分かりになると思いますが、花茎に繊毛が沢山あります。実はこの繊毛でも呼吸をしています。スイートピーも同じです。ですからあまり深水に浸けると、ある意味呼吸困難になります。また、花茎の中が空洞になっており腐敗しやすいのです。今からは、水温が上昇しやすいので、たまに氷でも入れて水温を下げてあげてください。 花はとってもデリケートなものです。労わってやってください。花は生きています。私も時々それを忘れています。命あるもの、労りの気持ちが大切の様に思います。

特に最近ガーベラの大輪で「フルーツケーキ」シリーズがあります。このフルーツシリーズの特徴は「無花粉」にあります。ガーベラは、花芯に黴が発生し易いのですが、これは花粉があるからです。「無花粉」ですので、黴が発生せず花が長持ちします。また、花の反り繰り返るのもガーベラの一つの特徴でしたが、このシリーズはそれがありません。 今までガーベラの品種とは一味違います。花持ちも良く、約二週間は楽しめます。この「フルーツケーキ」の名付は、お菓子のフルーツケーキが日持ちが良く、様々なドライフルーツが入っており、そのフルーツをガーベラの色に例えたことにその端を発するそうです。 管理ですが、ガーベラをよくご覧になるとお分かりになると思いますが、花茎に繊毛が沢山あります。実はこの繊毛でも呼吸をしています。スイートピーも同じです。ですからあまり深水に浸けると、ある意味呼吸困難になります。また、花茎の中が空洞になっており腐敗しやすいのです。今からは、水温が上昇しやすいので、たまに氷でも入れて水温を下げてあげてください。 花はとってもデリケートなものです。労わってやってください。花は生きています。私も時々それを忘れています。命あるもの、労りの気持ちが大切の様に思います。

2013年3月8日

皆様 こんにちは。雨水も過ぎ、暦の上では木々の芽吹きの時期を迎えました。然し、なかなか寒さが緩まず、真冬並みの予報が続きます。とは言え、2月は一年で一番寒い時期です。もう少しの辛抱です。

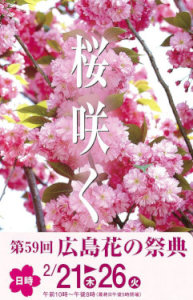

前回に引き続きイベントの紹介です。2月21日木曜日から26日火曜日迄、広島の百貨店 福屋 駅前店で「広島花の祭典」が開催されます。今回で59回を迎える催しです。今回のテーマは「桜」です。毎回桜を装飾していますが、59回は14種の桜を展示装飾し、皆様に桜の美しさをご紹介したいと思っております。因みに「染井吉野」・「啓翁桜」・「河津桜」・「関山」、また黄色の「ウコン」を始め、目に鮮やかな「紅豊」等、古き、新しき品種を取り揃えました。今年は、大河ドラマの題名にも因んでいます。

前回に引き続きイベントの紹介です。2月21日木曜日から26日火曜日迄、広島の百貨店 福屋 駅前店で「広島花の祭典」が開催されます。今回で59回を迎える催しです。今回のテーマは「桜」です。毎回桜を装飾していますが、59回は14種の桜を展示装飾し、皆様に桜の美しさをご紹介したいと思っております。因みに「染井吉野」・「啓翁桜」・「河津桜」・「関山」、また黄色の「ウコン」を始め、目に鮮やかな「紅豊」等、古き、新しき品種を取り揃えました。今年は、大河ドラマの題名にも因んでいます。

日本人は桜がとても好きな様です。花の美しさ、豪華さに託けて毎年花見で盛り上がり、春の宵を楽しまれているようですね。自然の美しさを見つけ出し、それを愛でる姿は日本人の感性を感じます。江戸時代あたりでは、花見用のお道具も立派なものが沢山ありますね。日本人の「粋」を感じます。

然し、桜が愛でられる前は、中国の影響で「梅」が花の代表格でした。いかなる理由かは定かではありませんが、平安期に宮中の紫宸殿の「梅」が、「桜」に討って変わってしまいました。現実にはどうだったのでしょうか?それは「サクラ」の名前の由来に垣間見ることが出来ます。諸説はありますが、サクラの「サ」は、早苗のサとも言われています。また「クラ」は、ミクラとも言われ、神々が地上に降り立つ場所(居所)と言われています。桜の咲く時期は、農耕民族の私達にとっては田植えの時期にも当たります。自然界の中で、暦でもあり、時計でもあったのではないでしょうか?花の豪華さもその一つです。

花の祭典にはまだまだ盛りだくさんの催しがあります。広島を代表する生産者の花々の品評会、広島の花を使った装飾、寄せ植え体験、専門家による講習会、相談コーナー等盛りだくさんです。

まだまだ寒い時期ですが、一足早く「春」を感じてください。多くの花が皆様をお出迎えいたします。この機会に、普段見慣れた花、一寸珍しい花、時間をかけてご覧ください。新しい出会いがあるかも知れません。花があなたの周りに在る。なんて素敵な事でしょう!!

是非お越しください。お待ち申しております!

2013年2月21日

皆様 あけましておめでとうございます。

今年の正月はとても冷え込みましたね。流石の私も、寒さに震え、市場の社員の中では一番着込んでいます。ですから、普段からスムースな動きが出来ないのに、より一層動きが鈍くなっております。然し、お陰様で風邪も引かず健やかな日々を送っております!?皆様は、如何新年をお迎えになられましたか?

いけばなの世界では、「陰の花 水仙に限る」と昔から言われています。厳冬期に凛とした姿で、楚々とした花を咲かせる水仙。いけばなの世界でも、一種類でいけることを許されている花の一つです。葉を見ると、お分かりになると思いますが、ヒガンバナ科の植物です。まるで日本の花のようですが、御多分に漏れず渡来種です。地中海が故郷です。中国を経て渡来したようです。文献に登場するのは、室町時代の漢和辞書の「下学集」(1444年)ですので、平安時代末期~室町時代にかけてと思われます。別名を「雪中花」と言い、真冬の厳冬期に可憐な芳香性豊かな花を咲かせます。加賀千代女の歌に「水仙の 香やこぼれても 雪の上」と言う歌があります。雪の中の情景を詠み込んだ素敵な歌 です。また、福井の越前海岸の群落は有名ですね。島根の鎌手の水仙の群落も中国地方では有名です。

いけばなの世界では、「陰の花 水仙に限る」と昔から言われています。厳冬期に凛とした姿で、楚々とした花を咲かせる水仙。いけばなの世界でも、一種類でいけることを許されている花の一つです。葉を見ると、お分かりになると思いますが、ヒガンバナ科の植物です。まるで日本の花のようですが、御多分に漏れず渡来種です。地中海が故郷です。中国を経て渡来したようです。文献に登場するのは、室町時代の漢和辞書の「下学集」(1444年)ですので、平安時代末期~室町時代にかけてと思われます。別名を「雪中花」と言い、真冬の厳冬期に可憐な芳香性豊かな花を咲かせます。加賀千代女の歌に「水仙の 香やこぼれても 雪の上」と言う歌があります。雪の中の情景を詠み込んだ素敵な歌 です。また、福井の越前海岸の群落は有名ですね。島根の鎌手の水仙の群落も中国地方では有名です。

この日本水仙は、房咲き水仙の変種と言われています。葉の捻れも特徴的です。ラッパ水仙などは若干の捻れはありますが、日本水仙ほど捻れが無いようです。何故なのかと様々に調べてみましたがよく解りません。実はラッパ水仙のような一花咲きと日本水仙のような房咲きを区別するエレメントだそうです。

皆様は水仙をいけられることがありますか?白根の部分を取り除くとばらばらになり、いけるのに大変なことになります。出来うる限り白根を残していけられると良いと思います。いけばなを見てみると形を作りいけられています。これは、白根を利用しています。白根の部分から、花、葉を順番に抜き取り、それを白根に差し替えるのです。そして形を整えます。白根は水仙にとってとても大切なものです。くれぐれも切り落とさないでください。花は、房前と言うことで沢山ついています。水の管理と白根の部分を少しずつ切り落とすことにより、多くの花を咲かせることが出来ます。香りと可憐な花の形は、私達の生活にゆとりを与えてくれます。

遠く地中海沿岸からシルクロードを経て、また海を渡り渡来した「水仙」。東方にない美しさを秘めていたのでしょう。それが日本に根付き、まるで日本の花のように親しまれてきた。とても不思議なことです。花色も白、黄と決して派手やかではありません。その姿、芳香に私達日本人は魅力を感じたのではないのでしょうか?また、雪の中に凛と咲く姿も、私達日本人の心を掴んだのかも知れません。そんな先人の思いを見つめながら、心の余裕のない現在の生活に、心のオアシスとして「花」を見直して見られては如何でしょうか?(児玉)

2013年1月14日

皆様 こんにちは。なんと12月に入ってすぐに広島に雪が降りました。旧広島市では初雪です。どちらかと言うと瀬戸内は降雪の少ない地域だと思います。然し12月上旬に降雪したのは・・・。冬将軍の到来です。

この時期の鉢物と言えば「シクラメン」です。ポインセチアと並んで12月を代表するものです。サクラソウ科の球根草です。ギリシャ・シリアからヨーロッパ中南部に自生種があるそうです。和名をカガリビソウと言います。花が篝火のように見えることからの名付けのもとになっています。また「豚の饅頭」とも言います。それは、シクラメンの球根が豚の餌になることからその名前が付きました。

この時期の鉢物と言えば「シクラメン」です。ポインセチアと並んで12月を代表するものです。サクラソウ科の球根草です。ギリシャ・シリアからヨーロッパ中南部に自生種があるそうです。和名をカガリビソウと言います。花が篝火のように見えることからの名付けのもとになっています。また「豚の饅頭」とも言います。それは、シクラメンの球根が豚の餌になることからその名前が付きました。

日本には明治時代に伝わり岐阜で栽培方法が模索された。シクラメンは高温多湿を苦手とします。岐阜の伊藤氏により様々にご苦労をされて現在のシクラメンへと繋がっています。また平成8年に埼玉の田島氏により、耐寒性に優れた「ガーデンシクラメン」が生み出されました。シクラメン自体、冬の代表的な鉢花として定着していましたが、高度成長期頃「ガーデニングブーム」と「ガーデンシクラメン」の出現が相俟って、全国で栽培が始まり瞬く間に普及しました。(写真は、ガーデンシクラメンを花のキャンバス イレカエ~ルに入れて飾ってみました。 イレカエ~ルについてはこちら→ 「花 うたかた 22」)

日本には明治時代に伝わり岐阜で栽培方法が模索された。シクラメンは高温多湿を苦手とします。岐阜の伊藤氏により様々にご苦労をされて現在のシクラメンへと繋がっています。また平成8年に埼玉の田島氏により、耐寒性に優れた「ガーデンシクラメン」が生み出されました。シクラメン自体、冬の代表的な鉢花として定着していましたが、高度成長期頃「ガーデニングブーム」と「ガーデンシクラメン」の出現が相俟って、全国で栽培が始まり瞬く間に普及しました。(写真は、ガーデンシクラメンを花のキャンバス イレカエ~ルに入れて飾ってみました。 イレカエ~ルについてはこちら→ 「花 うたかた 22」)

シクラメンの花はとてもよく持ちます。然し当然花は萎んできます。球根の為には種を付けない方が望ましいのです。どうしてもと仰る方は、為るべく少なくしてください。その萎んだ花は、球根の根本からとると良いです。取り方は、その花の茎の部分の球根に近いところを捻り、球根から捻り取ってください。そうすると球根を傷めなくて済みます。

シクラメン自体はあまり香りを持たない植物です。それにかてて加えて、花が大きくてきれいなものばかりを選抜した結果です。香りを度外視したのです。然しながら、1975年(昭和50年)に布施明の「シクラメンのかほり」がヒットした結果、シクラメンの香りが注目されるようになりました。品種にもよりますが、バラ様、ヒアシンス様、スズラン様の香りを持つことが出来ました。

現在は、観賞用の植物としてのシクラメンですが、古代ギリシャでは薬草として扱われ脱毛、しもやけ等に効くとされていました。また、大航海時代以前は、有毒にも拘らず塊茎の澱粉に注目されて食用とされていました。ジャガイモが南米から伝播した後は食用の習慣が無くなりました。

シクラメンにも様々に私達の生活に関わりを持っています。見るだけのシクラメン。私達の周りには、私達と関わりのある植物が沢山あります。気が付かないことがまだまだ沢山あるようです。それだけ植物は私達に関わりを持っています。一つ一つそれを探っていくことを今後行って見たいと思います。(児玉)

2012年12月17日

皆様 こんにちは。

霜月も下旬に入り、冬の様相を呈して来ました。日に日に寒さが押し寄せてきます。広島では初雪も降りました。茶道の世界では炉が開かれ、お客様と亭主の距離が狭まります。暖を感じ、亭主とお客様の親しい間柄がより一層築かれるようにも思います。

さて今回は、その冬場代表と言うか、正月門松のエレメントの一つ「葉牡丹」の紹介です。赤葉、白葉、丸葉、縮葉、さんご葉(孔雀葉?)等様々にあります。実はこの植物はアブラナ科です。

何処かで見られたような気がしませんか?当然園芸改良されたものです。皆さんがよく御存じのケールや結球しない古い品種のキャベツが元とも言われています。日本に渡来したのは鎌倉~江戸時代オランダ経由と言われていますが、中国では唐の時代にすでに栽培されていたという説もあります。ですから中国経由も考えられると思います。また品種の育成選抜は江戸時代中期に始められています。

何処かで見られたような気がしませんか?当然園芸改良されたものです。皆さんがよく御存じのケールや結球しない古い品種のキャベツが元とも言われています。日本に渡来したのは鎌倉~江戸時代オランダ経由と言われていますが、中国では唐の時代にすでに栽培されていたという説もあります。ですから中国経由も考えられると思います。また品種の育成選抜は江戸時代中期に始められています。

最近は、ミニ葉牡丹、大型葉牡丹、踊り葉牡丹等も出荷されています。また、切り花では、葉牡丹にラメなどをデコレートしてクリスマスにも使えるように工夫をされています。

栽培は、播種時期を7~8月上旬に行なうことで始まります。種の発芽は早く、2~3日で芽を出します。ケール、キャベツの系統と言うことで青虫等の大好物です。種を蒔いたら、合わせて丸粒を蒔いて予防を行ってください。その後仮植えを行い、花壇に間隔をあけて定植をしてください。薬剤を使用することもありますが、播種時期を遅らせることでミニ葉牡丹が出来ます。気温が下がることで葉が発色し美しくなります。また、葉を丸めようともします。着色後に肥料が効きはじめたり、気温が上昇すると緑の葉が出たりすることがあります。

葉牡丹には、大きく4種類に分けることが出来ます。東京丸葉(もっとも歴史があり、江戸時代に育成が始まり、葉は丸っこくキャベツに似ています。強健で栽培しやすい。)・名古屋縮緬(ちりめん)系(縮葉ケールと掛け合わせることで傑出された品種で、明治期に名古屋で作られた。根の生長がやや弱い所が欠点。)・大阪丸葉系(戦後に育種され、東京丸葉と名古屋縮緬を足して二で割ったような品種。)・サンゴ系(ロシアからの切葉ケールと丸葉を掛け合わせ、重ねて丸葉をまた掛け合わせた品種。)、以上4種類がベースになっています。現在、諸外国で見ることが出来る葉牡丹は、日本で品種改良されたものが概ね流通しています。数多く有る植物の中、日本で品種改良が成され世界に送り 出された数少ない一つに挙げられます。葉牡丹は日本のものと言う観念がありますが、欧米の庭にもシックリと合う葉牡丹。是非今年は「踊り葉牡丹」に挑戦して頂き、葉牡丹の違う一面をご覧頂きたいと思います。植物も様々な顔を持っています!!(児玉)

葉牡丹には、大きく4種類に分けることが出来ます。東京丸葉(もっとも歴史があり、江戸時代に育成が始まり、葉は丸っこくキャベツに似ています。強健で栽培しやすい。)・名古屋縮緬(ちりめん)系(縮葉ケールと掛け合わせることで傑出された品種で、明治期に名古屋で作られた。根の生長がやや弱い所が欠点。)・大阪丸葉系(戦後に育種され、東京丸葉と名古屋縮緬を足して二で割ったような品種。)・サンゴ系(ロシアからの切葉ケールと丸葉を掛け合わせ、重ねて丸葉をまた掛け合わせた品種。)、以上4種類がベースになっています。現在、諸外国で見ることが出来る葉牡丹は、日本で品種改良されたものが概ね流通しています。数多く有る植物の中、日本で品種改良が成され世界に送り 出された数少ない一つに挙げられます。葉牡丹は日本のものと言う観念がありますが、欧米の庭にもシックリと合う葉牡丹。是非今年は「踊り葉牡丹」に挑戦して頂き、葉牡丹の違う一面をご覧頂きたいと思います。植物も様々な顔を持っています!!(児玉)

2012年12月10日

皆様 こんにちは。いよいよ冬将軍が忍び寄る気配を感じます。

今回は、そんな季節の魁「ポインセチア」を紹介します。クリスマスフラワーの代表的な花です。赤と緑のコントラストが鮮やかな植物で、大きくなると3~4mになるとも言われています。原産は中央アメリカ(特にメキシコ)と言われています。よく葉の赤い部分は「苞」と言われ萼の変化したものと言われていました。然し、東京学芸大学生命科学分野のご指摘によりますと、萼の外側に存在する普通葉とは形態の異なる葉を「苞」と言うそうです。萼は必ず一つの花を包むそうです。苞は複数の花をまとめて包むものもあるとのことです。

今回は、そんな季節の魁「ポインセチア」を紹介します。クリスマスフラワーの代表的な花です。赤と緑のコントラストが鮮やかな植物で、大きくなると3~4mになるとも言われています。原産は中央アメリカ(特にメキシコ)と言われています。よく葉の赤い部分は「苞」と言われ萼の変化したものと言われていました。然し、東京学芸大学生命科学分野のご指摘によりますと、萼の外側に存在する普通葉とは形態の異なる葉を「苞」と言うそうです。萼は必ず一つの花を包むそうです。苞は複数の花をまとめて包むものもあるとのことです。

クリスマスの鉢物としてのポインセチア、ついつい寒さも大丈夫かなと思いがちです。然し、厳冬期には御注意ください。生育温度は10℃~28℃位です。日光を好みますが、夜間は寒い窓縁から、部屋の中央の暖かい所に移動してください。葉が落ちることもありますが、枝の色が緑色をしていれば大丈夫です。盛夏を除けば十分に日光を与えてください。

肥料も冬場は、花が開花している状態のときは、株は成長していませんので肥料を与える必要はありません。成長期の春から夏にかけては市販の観葉植物用肥料を与えてください。秋になり花色が見えてきはじめたら、鉢花用の肥料を与えると良いと思います。

肥料も冬場は、花が開花している状態のときは、株は成長していませんので肥料を与える必要はありません。成長期の春から夏にかけては市販の観葉植物用肥料を与えてください。秋になり花色が見えてきはじめたら、鉢花用の肥料を与えると良いと思います。

水の管理も大切です。鉢の土の表面が乾いたら鉢底から水が染み出るくらい与えてください。夏は乾かさないように、また冬は夜間に鉢の中の水分が凍てつかない様に気を付けてください。天気の良い午前中に与えると良いでしょう。季節を問わず、受け皿に水を溜めないようにしてください。

植え替えは、5月中旬~7月中旬が良いでしょう。根鉢を崩さないように、深植えはしないようにしてください。用土は市販の培養土で良いかと思います。

ポインセチアは短日性の植物です。クリスマスに苞を赤くして楽しむには、9月上~中旬、夕方5時位から朝7時位までダンボール等で覆います。暗い条件を作ることで赤い苞を作りだすことが出来ます。

現在市場には、様々な色を持つポインセチアが出荷されています。赤、クリーム、マーブル、紫等です。お好みに合わせたポインセチアをお部屋に!楽しいクリスマスをお迎えください!!

2012年11月17日

皆様 こんにちは。あっと言う間に彼岸も過ぎて、朝、晩も少し涼しくなってきました。夜ごと見る月も美しさを増し、秋の空に燦然と輝いています。爽やかに夜空を照らし、星の煌めきを一層と演出してくれます。

今回は、そんな秋の澄み切った空を連想させる「リンドウ」をご紹介しましょう。リンドウと言えば青(紫)、白と決まりきった色合いでしたが、最近はピンクのリンドウが数多く出てきています。現在流通しているリンドウは、1955年頃から北海道の山掘りの苗が多量に長野、福島、岩手県に入りました。その後地元のリンドウと交配が行われ現在の品種が生まれてきました。リンドウもどんどん進化しており、バイオによる2倍体、3倍体とひと際花の大きな、また木がらの大きなリンドウが作り出されています。

そのリンドウを傑出されている方がいらっしゃいます。長野県の瀬戸さんです。2倍体、3倍体合わせて約50種類を、6月下旬から11月中旬まで全国の市場に御出荷されています。2倍体、3倍体と言われても?と思われるかも知れませんね。2倍体は、通常私達が以前から接していたリンドウと思われるといいかと思います。然し、3倍体は違います。市場に流通し始めて約15年になるそうです。まず「花」が大きいのです。また花持ちがとても良いのです。何故かと言うと、この3倍体は、昆虫が受粉をしても種が出来ないのです。その為花が萎まないのです。ですから長い間花を楽しむことが出来ます。また、花の色も然りです。通常、従来の品種は育成環境を選びます。水分であったり、温度 (日格差)であったりの条件を必要とします。然し、この品種は環境の様々な影響を受け難いのです。種としての色が確立されています。

株の育成も大変です。例えば、今年の6月下旬に出荷されたものは、前年の5月に植え付けをされています。その後1年を経て出荷される訳です。その株も、通常5~6年程続けて出荷します。長いもので10年位だそうです。

何時もセリ前に思うのですが、とても花が大きく、色も鮮やかです。見惚れてしまいます。草丈もあり、ボリューム感たっぷりです。大振りに活けてみてください。結構素敵にご家庭が飾れます。秋の夜長は、美味しいお酒とリンドウに限る!!(児玉)

2012年10月5日

皆様 こんにちは。たびたび台風が沖縄を縦断して去っていきます。本土には雨を齎してはいますが、然程の被害もなく安心しています。年々台風の進路が変わってきています。これは・・・。瀬戸内海でも熱帯性の魚が最近よく紙面を賑わしています。私達を取り囲む環境が徐々に変化しているのは事実ですね。

さて今回は、「ポットマム」をご紹介しましょう。ポットマムとは?実は植物名ではなく、鉢植えの菊を指します。ポット・クリサンセマムを略した言葉なのです。鉢植えと言うことで、普通は矮性品種を仕立てます。欧米生まれの洋菊から茎の伸びにくいものを選抜しています。概ね100種以上と言われています。このポットマムは、鉢のわりにボリュームがあります。とても見事なのですが、水切れを起こしやすのです。水の管理を大切にしてください。それか大きな鉢に植え替えること、または寄せ植えにして管理することが良いかも知れません。

さて今回は、「ポットマム」をご紹介しましょう。ポットマムとは?実は植物名ではなく、鉢植えの菊を指します。ポット・クリサンセマムを略した言葉なのです。鉢植えと言うことで、普通は矮性品種を仕立てます。欧米生まれの洋菊から茎の伸びにくいものを選抜しています。概ね100種以上と言われています。このポットマムは、鉢のわりにボリュームがあります。とても見事なのですが、水切れを起こしやすのです。水の管理を大切にしてください。それか大きな鉢に植え替えること、または寄せ植えにして管理することが良いかも知れません。

二年目の管理も必要です。初年は処理を施してあるので矮性です。然し、二年目は自然な姿になります。寄せ植えを行っても他の植物と馴染みます。市場では、8月から出荷が始まり9月にピークを迎えますが、10月迄出荷があります。鉢植えと言うことで、普通は矮性品種で作られます。また草姿を整え易い品種が多彩に作り出されています。ガーデニングにも最適です。肥料は、蕾がつくまで1ヶ月に一度位固形肥料を施すと良いです。その後も肥料を施し続けると花付きが悪くなるようです。

菊は古くから私達日本人に馴染の深いものです。現在菊として私達が扱っているものは、家菊として平安時代に中国から渡って来て、日本に於いて様々に品種改良されてものです。日本の国花(天皇家の紋章)として使われ始めたのは鎌倉時代の後鳥羽上皇の御世です。宮中でも「菊」を愛でる行事が執り行われていました。本来は薬草としての評価も高く、菊の香は不老長寿の薬と言われていました。現在のアロマテラピーの発端でしょうか?

その後時代を経て概ねの植物がそうであるように、大名家で品種改良が進み、嵯峨・伊勢・美濃・肥後・江戸各地で品種改良が進み、現在古典菊として私達を和ましています。秋の菊人形展等多くにそれを見ることが出来ます。旧暦の9月9日は、五節句の内の「重陽の節句」です。新暦で言うと10月23日がそれに当たります。年々気温が上昇している近年では、丁度良い頃合いかも知れません。

昨今は、花持ちの良さや香りから弔の花に多く使われていますが、どの植物にも季節があるように、菊の季節は今からです。いけばなの世界でも、この季節には菊一種類でいけます。本来の観賞植物として、秋を代表とする花、その花の豪華さ、香り等を秋の夜長に楽しんでください。(児玉)

2012年9月28日

皆様 こんにちは。朝夕は若干涼しくなったような気がします。でも、広島では夕刻から「凪」タイムに突入します。幼い時から慣れてはいるものの、とても我慢できないぐらい暑いのです(年を重ねる毎に)。お時間があれば、「凪」体験ツアーなぞ如何でしょうか?

さて、今週は「クルクマ」をご紹介します。クルクマはショウガ科ウコン属の属名で、和名は薑黄(キョウオウ)と言います。薑は、はじかみと読みます。はじかみは、ショウガを意味します。また、ハルウコンの別名もあります。ウコンの花は黄色で花期は夏~秋です。クルクマは晩春から初夏に咲きます。其の為ハルウコンの別名を持ちます。原産は東南アジアを中心に分布しています。概ね現在流通しているクルクマはタイの原産だそうです。タイの国立公園の自生は特に有名です。日本で栽培が始まったのは、1989年に開催された大阪花と緑の博覧会に出品されてからで、その後タイから球根が輸入され観賞用として広く栽培されるようになりました。現地では、観賞用としてではなく、クラチアオ、カミンコークと呼ばれ薬用や根をカレー粉として使用されています。

草丈は、30cm~100cm以上になります。東南アジア原産と言うこともあり、冬越しは慎重にして頂きたいものです。球根は室内で保護するか、暖かい場所で鉢植えの状態で春まで保管します。その他の時期は、日当たりの良い場所で育成をしてください。どちらかと言うと湿気を好みまので、乾燥にはくれぐれも気を付けてください。然し、肥沃で、水はけと水持ちの良い場所を好みます。夏の暑さにも強いものです。肥料は、初夏と花後に緩効性の肥料を与えます。終わった花茎は切り取ってください。

最近は、色、大きさ様々で、お好みの色、形を選べるようになりました。以前はピンクが殆どでしたが、最近は緑、白、ピンク、また茶色・白、濃いP・薄Pの複色もあります。広島には、その多くが福岡県の糸島市から入荷されています。現在約25種類ほどの品種を栽培されているそうです。出荷量も全国有数です。

最近は、色、大きさ様々で、お好みの色、形を選べるようになりました。以前はピンクが殆どでしたが、最近は緑、白、ピンク、また茶色・白、濃いP・薄Pの複色もあります。広島には、その多くが福岡県の糸島市から入荷されています。現在約25種類ほどの品種を栽培されているそうです。出荷量も全国有数です。

切花としては、その花形が蓮の花に似ていることから、お盆には好まれる花の中に含まれています。然し、先ほどのように乾燥にどちらかと言うと弱い花です。出来れば午前中に保湿の意味で、一度霧吹きをしておくと花持ちが良くなると思います。

ほかの多くの植物に見られるように、皆様がご覧になってらっしゃるピンクの花弁のようなものは「苞」と言います。これは花を包んでいる葉なのです。本当の花は、その中に咲き、紫色の可愛い小さなものです。(児玉)

何時も思うことですが、多くの観賞用の花は、私たちの生活に密着しています。ただ見る花だけではなく、私達に役立つ花葉として多面性を持っています。身近な花を見直して見たいものです。

2012年9月26日

皆様 こんにちは。 いよいよ9月も半ばになりました。少しは秋めいてくれるでしょうか?日々年を重ねるごとに暑さが身に沁みてきます。先日高速道路を走行していますと、ススキの穂を見ることが出来ました。自然は着実に秋に向かっているのですね。

さて、今週は「セージ類」です。シソ科の多年草で、原産地はヨーロッパです。分布地域としては、地中海沿岸・メキシコが最も多いようです。サルビア属としては500種程あると言われています。草丈は30~50cmで、開花時は50~80cmになります。薬草サルビアと言ったほうが分かりやすいと思います。私達は、つい花壇に咲く赤いサルビアを連想します。食用、薬用とは思い難い植物です。然し、このセージは医者いらずとして有名で効能は万能です。防腐、抗菌、抗炎、殺菌、消化促進、強壮、精神安定、血液浄化等様々に優れています。花を咲かせる直前のセージは、効能が最も高いと言われています。

栽培方法としては、耐寒性を持ち、毎年大きく育ちやすい植物です。環境としては、日の良く当たるところを好みます。また水はけにも注意してください。梅雨時期にも注意です。どちらかと言うと水はけの良い所を好みます。水やりは、表土が乾く前にたっぷり水を与えてください。肥料は薄い液肥を与えると良いです。開花時期は夏から秋です。花が終わったら株元で刈込をします。種子または挿し木(挿し芽)で増やしていきます。種まき時期は3~5月若しくは9~10月です。土は薄くかけます。

栽培方法としては、耐寒性を持ち、毎年大きく育ちやすい植物です。環境としては、日の良く当たるところを好みます。また水はけにも注意してください。梅雨時期にも注意です。どちらかと言うと水はけの良い所を好みます。水やりは、表土が乾く前にたっぷり水を与えてください。肥料は薄い液肥を与えると良いです。開花時期は夏から秋です。花が終わったら株元で刈込をします。種子または挿し木(挿し芽)で増やしていきます。種まき時期は3~5月若しくは9~10月です。土は薄くかけます。

今回は、「チェリーセージ」・「メドセージ」のご紹介をしましょう。チェリーセージは、鮮やかな真っ赤な花が印象的です。春から秋までの長い期間花を咲かせてくれます。南米メキシコが原産で、茎が若干木になります。このセージは日光を好みます。出来る限り日当たりの良い場所で栽培してください。店頭で販売されているチェリーセージは、グレッギー、ミクロフィラ等のサルビア幾つかの総称とされている。日当たりの良い露地植えに適しており、暑さ、乾燥に比較的強い植物です。高さ、幅とも1m位になりますので植栽の場所は比較的余裕のある場所が良いと思います。寒さにも比較的強いものですが、霜に当たると地上部は傷みますが根は生き残ります。比較的挿し芽しやすく、5~7月が最適です。

メドセージは、濃い紫(青)の花を持ちます。草丈は1~1,5m位になります。暖地の露地では越冬可能です。開花期は、概ね5~11月までの長い期間です。英名のメドセージは別物で、本来は「サルビア グアラニティカ」が正式な名称です。この植物は、花の色が濃く、特にこの季節には涼感を感じます。

どちらのセージも栽培しやすく、手軽に植栽できるものです。ご家庭の御庭、鉢植えでお楽しみください!

もう少し暑さが続きそうです。お体に気を付けて!!(児玉)

2012年9月16日

皆様 こんにちは。盆を過ぎ、9月に入りましたが、なかなか暑さは逃げようとはしません。かなり台風も日本を脅かすこの頃です。地球温暖化の傾向はあると言えども、年々夏が長く、秋が短くなってきているように思います。表現は適切ではないと思いますが、四季が三季になりそうな気がします。困ったものです。

さて、少し夏休みを頂いておりましたが今週より再開です。少しリフレッシュしました。

今週は「ダリア」をご紹介します。

今週は「ダリア」をご紹介します。

ダリアはキク科の植物です。和名を「天竺牡丹」と言い、インドから伝えられた牡丹の意味からその名前が付いたと言われています。また、花の形がボタンに似ているからとも言われています。原産地は、メキシコ及び南アメリカの山地です。メキシコの国花でもあります。

茎は空洞ですが、高さは0.3~1.5mそれ以上になります。最近はブライダルの花として頻繁に使われます。花壇用としても人気があります。花の大きさも5cmから巨大なものは30cmにもなるものがあります。見応えたっぷりです。

ダリアは、アステカ人が栽培を行っていたと言われるが、スペイン人がメキシコに入ってから栽培が盛んになり、ヨーロッパに移り1830年には1000種を超える品種があったそうです。日本には天保年間(1830~44年)に渡来し、天竺牡丹として幕末一時期持て囃されました。

ダリアは、曾ては有毒とされていました。然しこれは誤りのようです。沢山食べなければ大丈夫な様で、メキシコでは食用ダリアも栽培されている。金平にしたレンコンにも似た食感があるそうです。私は残念ながら食べたことが無いので、乾燥が述べられません。一度チャレンジしてみたいものです!

花卉として栽培されていますが、原産地で察しがつくように暑さに弱いのです。日本に於いては、東北地方、北海道や高冷地でもののほうが色鮮やかに咲きます。先ほどご紹介したように茎が空洞なので折れやすいこともあります。花も花弁がとても多く、外弁から傷んでいきます。然しダリアは、傷んだ花弁を引き抜いてやると良いのです。そうすると元通りに美しい花に変身します。引き抜くことで花が散る心配はありません。是非試してみてください。

また、機会があれば山形県東置賜郡河西町の川西ダリア園をお尋ねください。4haの敷地に650種50000本のダリアが咲き誇るそうです。

食べたこと、行ったことのない話ばかりで恐縮です。然しダリアの美しさを見直してください!!(児玉)

2012年9月6日

皆様 こんにちは。広島は原爆祈念日も終わり、お盆の準備に忙しい日々になってきました。暑さも際に達し、日々水分補給に勤しんでいます。河童の気持ちが分かります!?皆様も熱中症にはくれぐれも気を付けてください。

さて、今回は「夾竹桃(きょうちくとう)」をご紹介しようと思います。この花は、広島の市民にとってはとても馴染のあるものです。広島は、長崎と同じく原爆を投下された都市です。原爆投下後は、草木は75年ものあいだ生えないと言われていました。その中で、「夾竹桃」は鮮やかな色の花を咲かせました。そして、私達に感動と希望を与えてくれたのです。その後原爆からの復興のシンボルとして広島市の花にもなっています。

さて、今回は「夾竹桃(きょうちくとう)」をご紹介しようと思います。この花は、広島の市民にとってはとても馴染のあるものです。広島は、長崎と同じく原爆を投下された都市です。原爆投下後は、草木は75年ものあいだ生えないと言われていました。その中で、「夾竹桃」は鮮やかな色の花を咲かせました。そして、私達に感動と希望を与えてくれたのです。その後原爆からの復興のシンボルとして広島市の花にもなっています。

夾竹桃はインド原産の花です。日本に伝来したのは、中国を経て江戸中期(享保9年1724年)に渡来したと言われています。常緑の低木、小高木です。和名の夾竹桃ですが、葉が竹にいていることと、花が桃に似ていること、そして夾(きょう)は「はさむ」を意味し竹と桃を混ぜたものとして字を当てはめた様です。江戸時代に発刊された「いけばな」の本には、夾竹桃一種類でいけられた作品が登場しています。然し、この夾竹桃は経口毒性があり、間違えて中毒を起こされた方もあるようです。くれぐれも口にされないように気を付けてください。

さて、八月九日は長崎の原爆祈念日です。当然の如く、長崎にも原爆と花に纏わる話があります。長崎大学の医学部にはグビロガ丘と言う丘があり、被爆時に防空壕を掘る作業中に原爆が投下されたそうです。そこで医学部の学生の方も犠牲になられたそうです。それ以前はこの丘には虞美人草が多く咲き乱れていたそうです。そこで被爆犠牲者を悼み、2007年に長崎大学医学部の学生により以前のように虞美人草の花畑を再現したそうです。そこには以前と同じように、穏やかな風景が広がり、平和な日々を私達に与えてくれることと思います。

また、長崎の城山小学校で、学徒報国隊の一員として被爆をされた「かよこ」さんとおっしゃる女学生の方がいらしたそうです。その方がこよなく愛した「桜」。彼女を悼み、昭和24年に母親により「桜」が寄贈されたそうです。その「桜」は、「かよこ」さんとして永遠に皆様を見つめ、永久に平和を祈念する花となると思います。

「夾竹桃」・「虞美人草」・「桜」と言う花達ですが、この様に私達の心に映り入り、心を癒してくれるものなのです。何も語らず、楚々と私達の周りに在る花。とても不思議なものがあるように思います。それが何なのかは図り知ることは出来ません。然し、その花の美しさは、永遠に変わることはないのです。その美しさを胸に留め、恒久平和を祈り、花と共に精一杯生きていきたいものです。(児玉)

「夾竹桃」・「虞美人草」・「桜」と言う花達ですが、この様に私達の心に映り入り、心を癒してくれるものなのです。何も語らず、楚々と私達の周りに在る花。とても不思議なものがあるように思います。それが何なのかは図り知ることは出来ません。然し、その花の美しさは、永遠に変わることはないのです。その美しさを胸に留め、恒久平和を祈り、花と共に精一杯生きていきたいものです。(児玉)

2012年8月12日

皆様 こんにちは。八月に入りますが、暦の上では八月七日は立秋です。秋の気が初めて立つ頃と言われています。残暑も厳しく、まだまだ熱中症には気を付けなければなりません。水分はたっぷり摂ってください!!

さて、今回は「お盆」のお話をしたいと思います。お盆の正式名称は、「盂蘭盆会」と言います。語源は、サンスクリット語の「ウランバナ」にあるようです。「ウランバナ」は、倒懸の意味です。倒懸とは、亡くなった魂が逆さに吊り下げられたような苦しい状況にいると考えられていました。その魂を供養することにその端を発しています。先祖の霊が安らかに往生することが、現世の私達が望むことなのかも知れません。7月若しくは8月の13日から16日までの四日間をお盆として、13日の夕方に迎え火をして先祖の霊を迎えます。そして16日の夕方に送り火を焚き先祖の霊を送ります。また、その期間に墓参を行います。

盂蘭盆会が行事として行われたのは、推古天皇の14年(606年)と言われています。その後宮中で行われ続け、奈良・平安時代には毎年7月15日に公事として行われたようです。

盂蘭盆会が行事として行われたのは、推古天皇の14年(606年)と言われています。その後宮中で行われ続け、奈良・平安時代には毎年7月15日に公事として行われたようです。

お盆には、お墓参りに行き、また仏壇に花を手向けます。仏教に於いては、「蓮の花」若しくは「水蓮」がシンボルフラワーとして挙げられています。泥の中から、かのように美しい花が咲く、その姿が象徴的だったのかも知れません。然し、仏様に花を供えると言うことはどういう事なのでしょうか?どうして花なのでしょうか?どうして供花の花の向きが私達拝む側に向けて立ててあるのでしょうか?(花は立てると言う)色々と考え見ると謎が沢山あります。私達は仏様と花は切っても切り離せないと思っています。また、それが普段のことと思っています。然し、それにはちゃんとした理由があるわけです。本来供花として花をいけるのであれば、それは仏に対しての供花であるべきものです。然し、花の向

きは私たちの側を向いています。仏には花の裏しか見えないのです。これは、仏に限らず信仰の対象となる供花・献花は全て私達の花を方向に表を向けていけられます。これはどう言う意味があるのでしょうか?浄土真宗の出版されている本にその意味が記されています。深い意味も様々あろうかと思いますが、簡単に言うと如来様の慈悲が花を通して皆様に伝えられているということです。花は、如来様と私達を結ぶものなのです。確かに花を見ていると、どんな状況にいても心が清浄されるように思われます。その澄みとおった心に、如来様からのメッセージが届くのです。

然し、日本には数々の仏教の宗派あります。いま言ったことが全てではないと思いますが、花は私達の心を和ましてくれるものであることは間違いないと思います。お盆やお正月等に限らず、花の力を信じて、私達「花」を生業にしている者はより多くの人に花の美しさを伝えていきたいと思っています。(児玉)

2012年8月7日

皆様 こんにちは。いよいよ夏本番です。もう遠い昔になりましたが、学校は夏休みですね。私は、絵日記が一番苦手で、いつも溜め書きをしていました。毎夏、8月31日は地獄の一日でした。とても懐かしく思います。最近は絵日記とかはあるのでしょうか?

さて、今週は「リンドウ」のご紹介です。この時期には、早生の品種のリンドウが沢山花屋さんの店頭を飾ります。色鮮やかな青(紫)、白、また季節が進むとピンク、覆輪と様々あります。リンドウとしては、日本全国に分布しており、昔は田の畔とかに楚々と咲いていたようです。世界には約70属1150種以上もあり、日本には12属38種があるそうです。切り花としての出荷は、概ね蝦夷リンドウを品種改良したものです。花の時期は、早いもので5月から、遅いもので11月です。ある意味長い間咲く花でもあるようです。「枕草子」にこのように記されています。「竜胆は枝さしなどもむつかしげなれど、こと花はみな霜枯れはてたるに、いと花やかなる色合ひにさし出でたる、いとをかし」

さて、今週は「リンドウ」のご紹介です。この時期には、早生の品種のリンドウが沢山花屋さんの店頭を飾ります。色鮮やかな青(紫)、白、また季節が進むとピンク、覆輪と様々あります。リンドウとしては、日本全国に分布しており、昔は田の畔とかに楚々と咲いていたようです。世界には約70属1150種以上もあり、日本には12属38種があるそうです。切り花としての出荷は、概ね蝦夷リンドウを品種改良したものです。花の時期は、早いもので5月から、遅いもので11月です。ある意味長い間咲く花でもあるようです。「枕草子」にこのように記されています。「竜胆は枝さしなどもむつかしげなれど、こと花はみな霜枯れはてたるに、いと花やかなる色合ひにさし出でたる、いとをかし」

また、リンドウと私達人間との付き合いも古いようです。ヨーロッパでは、紀元前167年頃にイタリアの国王ゲンチウスが健胃剤としての効能を謳っています。日本に於いては、733年「出雲国風土記」、931~938年「和名抄」(今日の国語辞典にその趣を持つ)にその名を見ることが出来ます。日本に於いても装飾用の花としてではなく、薬草としての役目が多いような気がします。それは別名から察することが出来ます。別名は「疫病草」・「笑止草」(えやみぐさ)、「苦菜」(にがな)と言われます。竜胆の文字、読みも漢方薬からの影響を受けているようです。

生薬として私達の生活に密着していたリンドウですが、現在のように装飾花として私たちの身の周りに在るようになったのは何時からでしょうか?日光が当たると鮮やかな色の花を咲かせてくれます。いけばなの世界、大きな装飾花の材料として、また墓参用の花として最近は多く使われています。しかし、いけばなの古書にはリンドウは出てきません。野にあるリンドウは、薬草としての扱いのほうが主だったからです。しかし、リンドウの花の美しさは捨てがたいものがあります。特に北に於けるリンドウは、色も鮮やかで軸もしっかりしており切り花用としては最適です。時が進み、交通の便も良くなり、1955年頃から北海道の山堀りの苗が大量に長野、福島、岩手県などに入り、地元のリンドウと交配、作出されたリンドウが現在のリンドウの礎となりました。リンドウの栽培は寒・高冷地では容易に栽培できますが、暖地では気温の状況で株の維持がやや困難な様です。やはり北海道の苗がベースとなっているからでしょうか?

リンドウは、もともと湿気の多い場所を好みます。鉢物としてリンドウも販売されていますが、水切れが一番心配です。特に今の時期は、切り花、鉢物問わず水がとても大きなポイントになります。やり過ぎも問題ですが、くれぐれ水の管理をお忘れなきように!!長い期間楽しんでください!(児玉)

2012年8月7日

皆様 こんにちは。梅雨の最中、広島は鬱陶しい日が続いています。皆様お住まいの地は如何ですか?

さて、今週はその鬱陶しさを吹き飛ばす鮮やかな「ヒビスクム」、別名「ハイビスカス」をご紹介します。実はこのハイビスカスは、アオイ科フヨウ属に属する植物です。世界の熱帯・亜熱帯・温帯に広く分布しています。約200種あると言われています。現在園芸種でのハイビスカスは、仏桑華(ブッソウゲ)をベースに品種改良された多数の品種をさします。色・花形が豊富で、赤は基より白・桃・橙・黄他、また一重咲・八重咲等があります。花の大きさも10~25cmと様々にあります。

さて、今週はその鬱陶しさを吹き飛ばす鮮やかな「ヒビスクム」、別名「ハイビスカス」をご紹介します。実はこのハイビスカスは、アオイ科フヨウ属に属する植物です。世界の熱帯・亜熱帯・温帯に広く分布しています。約200種あると言われています。現在園芸種でのハイビスカスは、仏桑華(ブッソウゲ)をベースに品種改良された多数の品種をさします。色・花形が豊富で、赤は基より白・桃・橙・黄他、また一重咲・八重咲等があります。花の大きさも10~25cmと様々にあります。

ブッソウゲ自体は、雑種の植物と考えられていますが、インド洋方面で成立したようです。日本では温室植物として鉢植えにされています。常緑低木で高さ2m~5mに達するようです。日本には、中国~琉球を経て日本に渡来し、1614年(慶長19年)薩摩の島津家より徳川家康に、琉球産のブッソウゲを献上したということです。

ハイビスカスの改良はハワイを中心に行われ、20世紀初頭には5000種を上回る品種が作り出されたようです。ハワイでは州花に指定されています。また、マレーシア・スーダンでは国花として、沖縄市では市花となっています。ネパールでは聖なる花とした大切にされています。

栽培は、腐葉土・畑土・砂を混合した土で鉢植えにします。夏は戸外で十分育ちますが、冬は温室の様な加温が必要です。日本での越冬も可能ですが、最低気温が5℃を下回ると厳しい状況になります。また落葉をします。繁殖は、挿し木か接ぎ木で行います。挿し木自体は温室内では周年出来ます。

ハワイに行かれた方はご存じしょうが、ハワイの州花と言うことで「レイ」にされています。とても鮮やかで美しいものですね。実はハイビスカスの花は、摘んでもなかなか萎れないのです。私も一度は付けて貰いたいものです。然し、このハイビスカスは雄しべと雌しべが長く突出しており、衣服に花粉が付くことがあります。困ってしまいます。擦ると繊維の奥深くに入り込み取れなくなります。こういう時はガムテープ(強力な粘着テープ)、無い時はセロテープで軽く押さえて取り除いて下さい。バラもそうですが、美しい花には・・・・・。でもその花の美しさには敵いません。

ハワイに行かれた方はご存じしょうが、ハワイの州花と言うことで「レイ」にされています。とても鮮やかで美しいものですね。実はハイビスカスの花は、摘んでもなかなか萎れないのです。私も一度は付けて貰いたいものです。然し、このハイビスカスは雄しべと雌しべが長く突出しており、衣服に花粉が付くことがあります。困ってしまいます。擦ると繊維の奥深くに入り込み取れなくなります。こういう時はガムテープ(強力な粘着テープ)、無い時はセロテープで軽く押さえて取り除いて下さい。バラもそうですが、美しい花には・・・・・。でもその花の美しさには敵いません。

夏場の暑さを吹き飛ばす鮮やかなハイビスカス!是非お手元に!!!

2012年7月11日

間もなく小暑・大暑と夏本番になります。一年も半分以上終わりましたが、とても一年が早く感じます。

この一年何をしてきたのでしょうか?とふと思うことがあります。最近は暑さに感け、日々花に接することが無くなってきているような気がします。少し寂しい日々を過ごしています。

さて、今週は「アンスリューム」をご紹介しましょう。夏場の鉢物も数々ありますが、夏と言えばこの花です!サトイモ科に属するのですが、花の形はハート型で中央に白い突起物があります。実はこれが花です。色の付いた鮮やかな部分は、仏炎苞と言い萼葉が変化したものです。赤・白・紫・ピンク・オレンジと様々です。この植物は、どちらかと言えば湿気の多い場所を好みます。ハワイに行かれた方は如何でしたか?残念ながら、私は広島の植物園でしか見たことがありません。大温室の湿気の多い、また蒸し暑いイメージしかありません。日射しは降りそそぐ場所です。でも、直射日光は苦手です。私達と同じで「日焼け」を起こし葉が焼けることがあります。呉々も御注意ください。

さて、今週は「アンスリューム」をご紹介しましょう。夏場の鉢物も数々ありますが、夏と言えばこの花です!サトイモ科に属するのですが、花の形はハート型で中央に白い突起物があります。実はこれが花です。色の付いた鮮やかな部分は、仏炎苞と言い萼葉が変化したものです。赤・白・紫・ピンク・オレンジと様々です。この植物は、どちらかと言えば湿気の多い場所を好みます。ハワイに行かれた方は如何でしたか?残念ながら、私は広島の植物園でしか見たことがありません。大温室の湿気の多い、また蒸し暑いイメージしかありません。日射しは降りそそぐ場所です。でも、直射日光は苦手です。私達と同じで「日焼け」を起こし葉が焼けることがあります。呉々も御注意ください。

寒さも苦手です。冬場は特に苦手ですので、耐寒温度としては15℃以上必要です。出来れば20℃前後に加温した場所が望ましいです。日の当たる暖かい場所で管理してください。窓際は、日が良く当たりますが、朝方は温度がかなり下がります。出来れば窓から少し離れた日の良く当たる場所が良いと思います。夏場の水やりは一般の鉢物よりやや多めに与えてください。鉢土の表面が乾いたら、鉢底から出てくるくらいたっぷり与えてください。たまに葉水も必要です。冬場は、少し間隔をあけて乾燥気味にしてください。あまり水を与えると、夜間に冷え込み根を傷めます。4月から11月までは、緩効性の肥料を与えるか、液体肥料を二週間に一度与えると良いと思います。特に成長期の5月~9月は若

寒さも苦手です。冬場は特に苦手ですので、耐寒温度としては15℃以上必要です。出来れば20℃前後に加温した場所が望ましいです。日の当たる暖かい場所で管理してください。窓際は、日が良く当たりますが、朝方は温度がかなり下がります。出来れば窓から少し離れた日の良く当たる場所が良いと思います。夏場の水やりは一般の鉢物よりやや多めに与えてください。鉢土の表面が乾いたら、鉢底から出てくるくらいたっぷり与えてください。たまに葉水も必要です。冬場は、少し間隔をあけて乾燥気味にしてください。あまり水を与えると、夜間に冷え込み根を傷めます。4月から11月までは、緩効性の肥料を与えるか、液体肥料を二週間に一度与えると良いと思います。特に成長期の5月~9月は若

干多めに肥料を与えるとよいと思います。

春から秋にかけてハダニやカイガラムシが発生します。特に乾燥した室内ではハダニが付きやすくなります。出来るだけ頻繁に葉水をしたり、湿った布で拭くと予防になります。

この夏は、是非アンスリュームをお買い求めください!!実は、拙宅にも五年越しのアンスリュームがあります。毎年花を咲かせて、来年の楽しんでください!

2012年7月6日

皆様 こんにちは。いよいよ入梅ですね。暫くはムシムシした日が続きそうです。露地のアジサイも咲き始め、梅雨を演出してくれます。この時期なると、爽やかな色合いが欲しいものです。やはりブルーが似合い様な気がします。気のせいでしょうか?湿気の多い中、幾ばくかの涼感を求めてしまいます。

今回は、夏場のラン「グラマトフィラム」(グラマトフィルム)をご紹介します。このランは、東南アジア、フィリピン等で約12種類が分布しています。大型の着生ラン(樹上生活をする着生ラン)です。開花時期は、日本に於いては主に春から秋にかけてです。株元から花茎を長く伸ばし、数十から数百輪の花を咲かせます。その長さは、2mを超すものもあります。日本の暑い時期に於いても花持ちが抜群によく、色合いも爽やかです。

今回は、夏場のラン「グラマトフィラム」(グラマトフィルム)をご紹介します。このランは、東南アジア、フィリピン等で約12種類が分布しています。大型の着生ラン(樹上生活をする着生ラン)です。開花時期は、日本に於いては主に春から秋にかけてです。株元から花茎を長く伸ばし、数十から数百輪の花を咲かせます。その長さは、2mを超すものもあります。日本の暑い時期に於いても花持ちが抜群によく、色合いも爽やかです。

然し、ランに限りませんが日本の寒さには弱く、冬場の管理には気を付けて頂かねばなりません。最低温度は、出来れば15℃以上を保って頂きたいです。また日当たりを好むので、室内の日当たりの良い場所で管理して頂きたいものです。温度が上昇する5月中旬以降は、屋外で育てます。観葉植物もそうですが、あまり強い日射しを浴びると葉が傷んでしまいます。私達が海水浴で日焼けするのと同じです。急な環境の変化には気を付けてください。

名前の由来は、ギリシャ語のグラマー(文字)とフィロン(葉)の2言葉に由来するそうです。花の模様が、花弁に文字が書かれているように見えるからだそうです。今回紹介する「ヒヒマヌ」は、文様のない園芸品種です。とても涼感を感じる色合いです。

名前の由来は、ギリシャ語のグラマー(文字)とフィロン(葉)の2言葉に由来するそうです。花の模様が、花弁に文字が書かれているように見えるからだそうです。今回紹介する「ヒヒマヌ」は、文様のない園芸品種です。とても涼感を感じる色合いです。

水やりは、概ね4月下旬~10月上旬は、乾いたら充分に灌水します。二日に一度の割合です。盛夏の時期には葉水も必要になります。秋に進むと徐々に水を控えめにしていきます。冬季には暖かい日の午前中に、乾いたら灌水してください。また、空調機での乾燥もあります。室内が乾燥しているようなら、一日に2~3度葉水をするのも効果的です。折角ですから、来年も・・・・・。

最初にご紹介したように、本来は大型のランです。然し、最近は小型化に改良された品種もあります。身近なギフト商品としてお使いいただければ幸いです。また、この種は花茎が細工しやすいため、最近はハート型とか様々な形に加工され出荷されています。清涼感と形を楽しめるランです。今年の夏場の御遣い物に最適です!!

2012年6月26日

皆様 こんにちは。一気に暑さがやって来ました。広島も夏日となり日差しの強さを感じます。色黒の私には、一層の日焼けを気にしながら、日蔭での生活を送る日々が続きます。

さて、6月10日は「父の日」ですね。私共男性にとっては、端午の節句に次ぎ、男性が世に存在を知らしめる日です。事の起こりは、1910年にアメリカでの出来事のようです。既に「母の日」は始まっており、「父」に対しても同じように感謝の意を表するということです。母の日にカーネーションを、父の日にはバラを花と。1910年の最初の祝典の折に、YMCAの青年たちが、父を讃えるために、父が健在の者は「赤いバラ」を、父が亡くなった者は「白いバラ」を身につけたと伝えられています。現在は、「父」にプレゼントをするのにバラを贈るという風になっていますが、当初は少し違っていたようです。日本をはじめ多くの国々は、6月の第3日曜日を「父の日」にしておりますが、すべて

の国がそうではありません。例えばセルビアは1月6日、お隣の韓国は5月8日(親の日として)、ブルガリアは12月26日と言う風に様々です。一寸変わったところでは、台湾の父の日(父親節)は8月8日ですが、これは「パパ」と「88」の発音が同じであることに因んでいるそうです。発祥地アメリカでは、母の日に遅れること58年、1972年、ニクソン大統領の時代に6月第三日曜日が祝日に制定されたそうです。

何故「父の日」がバラなのか?ちょっと不思議ですね。それはキリスト教と深い関わり合いがあるように思います。欧米に於いては、バラはキリスト教のシンボルフラワーなのです。バラは、十字架に架けられたキリストの血の跡に咲いた花と言われております。また、ロザリオは、ラテン語のROSA(バラ)とROSARIUM(バラの園)がその語源とされています。ギリシャ神話では、美の神アフロディテに捧げる花として神殿を飾った花です。また、花言葉からの引用もあります(但し、各国で花言葉は違うのですが)。

また、FathersDay協会が、「父の日」に黄色いバラを贈るということを言っています。何故「黄バラ」なのでしょうか?黄バラの花言葉は「嫉妬」!?とも言われています。然し「黄色」には、身を守るための色とされています。父も一人の人間です。また家族を守らなければなりません。やはり黄色は必要ですね!黄バラも良いですが、最近はヒマワリ等も人気が出てきています。

今年は是非、「世の父」にお花ののプレゼントを!!

2012年6月16日

皆様 こんにちは。早いものでもう6月になります。暦の上では、芒種、夏至と夏の様を呈していますが、今年は暑さに唸る日をあまり感じないような気がします。年のせいで、感覚が鈍ったのでしょうか?間もなく梅雨に間もなく入りそうです。これからやってくる湿気は、私達の悩みの種です。

さて、今回は「スモークツリー」を取り上げてみたいと思います。別名「ハグマの木」とも言います。実はこの植物は、ウルシ科の植物です。ウルシは私たちの生活に古くから密着した植物です。漆器は、光沢を持ち、その光沢を放つ天然樹脂塗料として「ウルシ」が扱われています。その語源は、その光沢を見て「麗し」(うるわし)、「潤し」(うるおし)に由来するとも言われています。ウルシはかぶれると言われております。実際かぶれてた方もいらっしゃいます。然し、かぶれの素の「ウルシオール」は揮発性です。漆器に使われてもかぶれることは先ず無いと言えます。また、変わったところでは、皆様がお食べになる「マンゴー」も実はウルシ科の植物なのです。お知らせしておきます。

さて、今回は「スモークツリー」を取り上げてみたいと思います。別名「ハグマの木」とも言います。実はこの植物は、ウルシ科の植物です。ウルシは私たちの生活に古くから密着した植物です。漆器は、光沢を持ち、その光沢を放つ天然樹脂塗料として「ウルシ」が扱われています。その語源は、その光沢を見て「麗し」(うるわし)、「潤し」(うるおし)に由来するとも言われています。ウルシはかぶれると言われております。実際かぶれてた方もいらっしゃいます。然し、かぶれの素の「ウルシオール」は揮発性です。漆器に使われてもかぶれることは先ず無いと言えます。また、変わったところでは、皆様がお食べになる「マンゴー」も実はウルシ科の植物なのです。お知らせしておきます。

少し余談になりました。では「スモークツリー」のご紹介です。原産は中国南部、ヒマラヤから南ヨーロッパです。日本には明治時代に渡来したと言われています。高さは4~5mになります。別名は「ハグマノキ」と呼ばれています。ハグマは「白熊」と書きます。これは、インド北西部、中華人民共和国、パキスタン北東部に自然分布するウシ科のウシ属の動物です。その尻尾の毛を束ねて作られて仏具の払子に似ていることからその名を頂いたようです。

スモークツリーは、ウルシと同じく雌雄異株です。雄株の花は開花後花が落ち、房状に花序を形成しません。雌株の花は開花結実後、花序が房状になり、皆様ご存知のスモークツリーとしてお手元に届くのです。様々な植物は気候に影響を受けます。スモークツリーも同じです。降雨が多く曇天が続いた場合、本来の花の色が若干グリーンを呈して来ます。また、降雨が少なく晴天が続いた場合、ピンクがやや強くなるそうです。微妙ですが影響を受けます。

スモークツリーは、ウルシと同じく雌雄異株です。雄株の花は開花後花が落ち、房状に花序を形成しません。雌株の花は開花結実後、花序が房状になり、皆様ご存知のスモークツリーとしてお手元に届くのです。様々な植物は気候に影響を受けます。スモークツリーも同じです。降雨が多く曇天が続いた場合、本来の花の色が若干グリーンを呈して来ます。また、降雨が少なく晴天が続いた場合、ピンクがやや強くなるそうです。微妙ですが影響を受けます。

カスミ草と同じように、スモークツリーは添え物としての需要が多いように思われます。然し、色の使い方を工夫すると、中々お洒落に色を醸し出してくれます。白、緑、ピンク、赤と合わせやすい色合いを持ちます。花序の部分を使うことが多いので、出来うる限り要らぬ葉は落としていけられると良いと思います。一時のものです。旬を重んじて、短い期間ですが楽しんでください。ドライフラワーにもなります。是非お試しください。(児玉)

2012年6月7日

皆様 こんにちは。スカイツリーの一般入場も始まり、お江戸は大変な賑わいになっています。私の知り合いの方は、早速行かれたようで、人並みに興奮したそうです。然し、高層階と言うことで、展望エスカレーターも風で運休したそうです。高層階にはそれなりに問題点があるようですね。折りあらば一度観覧したいものです。

さて、今週は「薔薇」をご紹介したいと思います。切り花にしても鉢物にしても、何処かしこで見ることが出来る植物です。然し、原産地を見ると北半球の温帯域のみに自生しており、南半球には自生していません。皆様ご存知のように、バラは多くの種類、また園芸種を持っております。園芸品種は年々傑出されており、バラほど園芸品種が多いものは無いと思います。またバラ色・咲き方・香りが私達を魅了してくれるものはありません。開花時期は、春(5~6月)と秋(10~11月)です。季語としては夏になります。例外として冬を付けることで(冬薔薇 フユソウビ)冬の季語に変わります。古くから人々を魅了し年に二度使われる季語「薔薇」の美しさは、一年中変わらないものなのですね。

さて、今週は「薔薇」をご紹介したいと思います。切り花にしても鉢物にしても、何処かしこで見ることが出来る植物です。然し、原産地を見ると北半球の温帯域のみに自生しており、南半球には自生していません。皆様ご存知のように、バラは多くの種類、また園芸種を持っております。園芸品種は年々傑出されており、バラほど園芸品種が多いものは無いと思います。またバラ色・咲き方・香りが私達を魅了してくれるものはありません。開花時期は、春(5~6月)と秋(10~11月)です。季語としては夏になります。例外として冬を付けることで(冬薔薇 フユソウビ)冬の季語に変わります。古くから人々を魅了し年に二度使われる季語「薔薇」の美しさは、一年中変わらないものなのですね。

薔薇は、「うばら」または「いばら」(茨)が「ばら」に略されたと言われています。茨は棘のあるつる草を総称していますが、単片の野ばらもその中に含まれていたのでしょうか?白く爽やかな香りを持つ野ばらも見逃せません。その「茨」を頂く茨城県もその茨なのでしょうか?奈良時代に編纂され、現存している風土記の中に「常陸国風土記」があります。その中に「茨城郡の由来」(うばらぎこおり)が残されています。風土記には2つの説が挙げられています。昔、「国巣」と呼ばれる山の佐伯・野の佐伯と言うものが居り、普く土窟(つちむろ)を掘りそこに住み暮らしていた。その者達は、狼の如く横暴で、梟の如く狡賢かった。何度も諌めたが従わなかった。そこで黒坂命が成敗するに当たり、茨を使ったことから「茨棘」を県(あがた)の名にしたと言う説と、前述の山の佐伯・野の佐伯を成敗するに「茨」で城を築いたからと言う説があるそうです。「茨木」とも以前は表していたそうです。確たる証はありませんが、推するに「野ばら」の可能性が無きにしもあらずということです。茨城の平野には多くの野ばらが自生し、白く愛らしい花が一面に咲いていたのかも知れません。薔薇は、香り・俳句の季語、また武器のひとつとして様々に私たちの周りに在るのですね。意外や意外です。

薔薇は、「うばら」または「いばら」(茨)が「ばら」に略されたと言われています。茨は棘のあるつる草を総称していますが、単片の野ばらもその中に含まれていたのでしょうか?白く爽やかな香りを持つ野ばらも見逃せません。その「茨」を頂く茨城県もその茨なのでしょうか?奈良時代に編纂され、現存している風土記の中に「常陸国風土記」があります。その中に「茨城郡の由来」(うばらぎこおり)が残されています。風土記には2つの説が挙げられています。昔、「国巣」と呼ばれる山の佐伯・野の佐伯と言うものが居り、普く土窟(つちむろ)を掘りそこに住み暮らしていた。その者達は、狼の如く横暴で、梟の如く狡賢かった。何度も諌めたが従わなかった。そこで黒坂命が成敗するに当たり、茨を使ったことから「茨棘」を県(あがた)の名にしたと言う説と、前述の山の佐伯・野の佐伯を成敗するに「茨」で城を築いたからと言う説があるそうです。「茨木」とも以前は表していたそうです。確たる証はありませんが、推するに「野ばら」の可能性が無きにしもあらずということです。茨城の平野には多くの野ばらが自生し、白く愛らしい花が一面に咲いていたのかも知れません。薔薇は、香り・俳句の季語、また武器のひとつとして様々に私たちの周りに在るのですね。意外や意外です。

香りは甘く香水に好く使われます。その代表がブルガリアの「ダマスクローズ」です。バラの中でも特に濃厚な香りを放つことから、ローズオイル・ローズウォーターの原料になります。古くからおこなわれ、クレオパトラやフランス皇妃の方々にも好まれました。当然現在も同じです。アロマ効果は基よりですが、整腸作用や生理痛等にも効果があるそうです。また肝臓の健康維持に役立つとも言われ、ブルガリアでは古くから漢方薬のように利用されてきています。我々の知らない意外な一面がまたあるようです。

バラには様々な色があります。あらゆる意味、すべての色を持つと言っても過言ではありません。然し、その中で色素の無い色がありました。それが「青」です。バラには、青色色素デルフィニジンを作る能力がないのです。其の為「青いバラ」は、不可能をも意味するものだったのです。然し、サントリーが、2004年、14年の歳月を経て「青いバラ」を開発されました。そして、2009年から「サントリー ブルーローズ アプローズ」として販売が開始されました。青色の色素を蓄積する植物は沢山ありますが、その色素はペチュニアから得ることが可能なのだそうです。その色素を利用し、青いバラ「アプローズ」が世に出てきたのです。

バラには様々な色があります。あらゆる意味、すべての色を持つと言っても過言ではありません。然し、その中で色素の無い色がありました。それが「青」です。バラには、青色色素デルフィニジンを作る能力がないのです。其の為「青いバラ」は、不可能をも意味するものだったのです。然し、サントリーが、2004年、14年の歳月を経て「青いバラ」を開発されました。そして、2009年から「サントリー ブルーローズ アプローズ」として販売が開始されました。青色の色素を蓄積する植物は沢山ありますが、その色素はペチュニアから得ることが可能なのだそうです。その色素を利用し、青いバラ「アプローズ」が世に出てきたのです。

この「ブルーローズ アプローズ」とはご縁がございます。広島では、毎年花卉普及の為に「花の祭典」を催しています。その55回目にサントリーフラワーズのご協力を頂き、日本初の一般公開を行いました。囲いもなく直にご覧頂き大好評でした。色のみならず、香りも素敵でした。どちらかと言うとシトラス系の爽やかな香りです。

原種70種から品種改良され、4700種とも言われる品種を持つバラですが、「アプローズ」の出現でまた一つ新しいページが開かれた気がします。

私達と様々な関わり合いを持つバラですが、次に開かれるページが楽しみです!!

2012年6月1日

皆様 こんにちは。待ちに待った大型連休も終わり日常の生活に戻ってきました。気温も上昇し、本来の5月を呈して来ました。紫外線に注意です!一年は早いものです。13日は「母の日」です。と言うことで今週は「カーネーション」をご紹介します。

カーネーションはナデシコ科の多年生の植物です。別名をオランダセキチク、ジャコウナデシコと言い、南ヨーロッパ、西アジア原産です。現在流通しているカーネーションは、ダイアンサス・シネンシスやその他のダイアンサスとの交雑です。

原種の栽培は古く古代ギリシャ・ローマ時代に始まり、観賞以外ではワインの香りづけにも使われた。地中海沿岸から西アジアの原産のため、イスラム世界ではバラやチューリップと並んで好まれた花です。アラベスク文様の意匠にもカーネーションはしばしば登場します。イギリスに古くに持ち込まれ17世紀に改良が進んだようです。1629年、「地上の楽園」では51種類の品種があげられています。17世紀、イギリス、オランダでは300種以上の品種が見られます。20世紀以降、アメリカで品種改良がされる前は、イギリスが栽培と改良の中心地でした。

日本には、オランダから正保年間(1644~48)に渡来し、オランダセキチクと呼ばれました。カーネーションとしての名前が定着するのは、大正期以降、ガラスの温室の普及で生産が本格化され始めてからです。

5月の第二日曜日は「母の日」と言うことで、以前は赤のカーネーション一色に染まる花卉業界でした。然し、昨今はカーネーション離れも見受けられます。と言うよりか、様々な花が私達の周りにお目見えし、個人の主観も多様化してきたことによるものだと思います。決してカーネーションの人気が無い訳ではないのです。カーネーションがより私達の身近な花になってしまったように思えます。普通に身の回りにある花なのです。例えれば「菊」・「小菊」のような一年中見ることが出来る花なのです。

5月の第二日曜日は「母の日」と言うことで、以前は赤のカーネーション一色に染まる花卉業界でした。然し、昨今はカーネーション離れも見受けられます。と言うよりか、様々な花が私達の周りにお目見えし、個人の主観も多様化してきたことによるものだと思います。決してカーネーションの人気が無い訳ではないのです。カーネーションがより私達の身近な花になってしまったように思えます。普通に身の回りにある花なのです。例えれば「菊」・「小菊」のような一年中見ることが出来る花なのです。

然し、品種の数は多く、様々な色が出回っています。色は元より、花弁の形であったり、今までのカーネーションの観念からは少し外れた物もあるように思えます。品種によっては、従来のナデシコが現在にマッチするように改良されたかのように思える品種もあります。カーネーションも進化しているのです。私達市場の人間もこのようなことを、小売業者、牽いては消費者にお伝えしなければならないと思います!

本来であれば、「母の日」の前にお伝えすべきかも知れませんが、今回は「母の日」後に掲載させて頂きました。是非、皆様が「母の日」にどのような花を贈られたのか教えて頂きたいからです。カーネーション以外の花を贈られたのであれば、カーネーションの持つ美しさ、魅力、また近年の様々な品種のカラーバリエーション等、まだまだお伝え出来てないものがあるからだと思います。私達も情報をお伝えする義務があります。

来年は、是非「カーネーション」の美しさを見直して見てください。私達も一年を通してカーネーションのみならず、花の美しさを伝えて参ります!

2012年5月14日

皆様 こんにちは。巷は大型連休に突入しました。5月3.4.5日は、晴天が望めそうです。皆様は、どちらにお出かけですか?ゆっくり連休を楽しんでください。

さて、5月は「端午の節句」ですね。五節句の一つ、「男の節句」でもあります。この時期になると、花卉業界は大忙しです。今年は5月13日が「母の日」に当たります。広島では「フラワーフェスティバル」が始まり、市内は活気で溢れています。輝く太陽、澄み切った空、初夏の到来です。

さて、5月は「端午の節句」ですね。五節句の一つ、「男の節句」でもあります。この時期になると、花卉業界は大忙しです。今年は5月13日が「母の日」に当たります。広島では「フラワーフェスティバル」が始まり、市内は活気で溢れています。輝く太陽、澄み切った空、初夏の到来です。

こんな中ご紹介するのが「花菖蒲」です。アヤメ・カキツバタ・ショウブと区別し難いと皆様仰います。一見すると、確かに解り難いものです。見分け方はちゃんとあり、花の特徴を見極めると良いかも知れません。アヤメは外皮被片に網目模様があり、カキツバタは網目がなく白い斑紋が、そしてハナノショウブは網目がなく黄色い斑紋があります。

花菖蒲はその中でも一番大きくなり、花も見事です。もともとは「ノハナノショウブ」の改良品種です。徳川家康、秀忠、家光と三代にわたる花好きの影響で、概ねの花は江戸初期から品種改良が始まりました。菖蒲も御多分に漏れず改良が進みました。大きく分けると、「江戸系」・「伊勢系」は群生美を楽しむ品種が多く、「肥後系」は鉢植え等で単独の美を楽しむものです。最後に「長井古種」があります。山形県の長井市に伝わるもので、原種を強く持ち合わせているものです。

品種改良も進んでおり、約2000種以上あると言われています。白・紫の濃淡・絞り文様と枚挙暇がありません。お好みの色に出会えるかも知れませんね。

品種改良も進んでおり、約2000種以上あると言われています。白・紫の濃淡・絞り文様と枚挙暇がありません。お好みの色に出会えるかも知れませんね。

アヤメ科の植物は、開花するとあっという間に萎んでしまいます。豪華な花を咲かせるのですが、美しい命は短いものです。然し、実は二番花と言うものを持っています。萎んだ花を取り除き、切り口、水を新鮮に保っていくと二番花が咲いて来るのです。私も植物に縁のないころは知りませんでしたので、いざ咲くと吃驚でした。世に云う「二度おいしい」です。

本来「菖蒲の節句」に使う菖蒲(本菖蒲と市場では言っています)は根本的に違うもので、サトイモ科の植物です。葉を折ると良い香りがします。この香りが邪気を払うのです。

また、ハナノショウブとは見分けが付きにくいものですが、香りが見分ける手立てです。

植物も様々にあります。名前は似通った名前がありますが、私達と同じように各々に個性あるものです。美しく付き合っていきたいものです!

植物も様々にあります。名前は似通った名前がありますが、私達と同じように各々に個性あるものです。美しく付き合っていきたいものです!

2012年5月4日

皆様 こんにちは。 先週はNHK広島放送局の情報番組「ひろもり」の中のコーナー、「新鮮市場」は、国会中継で中止になりましたが、その間に世情は刻々と事が起き、巷は揺れ動いています。そのなかでも確実に季節を伝えてくれるのが「植物」です。心のゆとりを得ることが出来ます。春は沢山の花が、私たちの疲れた心と体を癒してくれます。

皆様 こんにちは。 先週はNHK広島放送局の情報番組「ひろもり」の中のコーナー、「新鮮市場」は、国会中継で中止になりましたが、その間に世情は刻々と事が起き、巷は揺れ動いています。そのなかでも確実に季節を伝えてくれるのが「植物」です。心のゆとりを得ることが出来ます。春は沢山の花が、私たちの疲れた心と体を癒してくれます。

さて、今回は「ワイルドフラワー」と言うお題にしました。日本には、私達に親しみのある様々花があります。然し、最近は運輸面で画期的に進歩しており、鮮度を保って日本に入ってきます。その中にオセアニアも当然あります。オーストラリア・ニュージーランドともに花卉の栽培がとても盛んなのです。また、季節が逆転していることから、日本で時期が終わっているものがオセアニアでは盛りを迎えているのです。オセアニア独特の品種もあり、目新しさを感じる花が沢山あります。その中で「プロテア」と「リューカデンドロン」をご紹介します。

この2種類は、南アフリカの原産です。オセアニアの気候が、この植物達にとっては心地よい環境となっており、栽培が始まったようです。いけばなやフラワーアレンジをされる方には馴染があると思いますが、一般の消費者の方には「?」と思われる方が多いように思います。まず日本では、類似した花は見受けられません。

「プロテア」は、ヤマモガシ科に属し、南アフリカから熱帯アフリカにかけて分布しています。樹高は数mにもなるものもあり常緑で直立します。プロテアの名前は、ギリシャ神話に登場するプロテウスに因みます。それは、あまりにも立派で荘厳な花が咲くからだそうです。南アフリカの国花になっているそうです。花(花序)は、大きなものでは直径20cmあまりになります。

「プロテア」は、ヤマモガシ科に属し、南アフリカから熱帯アフリカにかけて分布しています。樹高は数mにもなるものもあり常緑で直立します。プロテアの名前は、ギリシャ神話に登場するプロテウスに因みます。それは、あまりにも立派で荘厳な花が咲くからだそうです。南アフリカの国花になっているそうです。花(花序)は、大きなものでは直径20cmあまりになります。

「リューカデドロン」も、熱帯アフリカ原産の花です。リューカとは、ギリシャ語で「白」、デンドロンは「木」と言う意味だそうです。多くの種類があり、概ね20~30種類程度流通しています。なかなか不思議な木?だと私は思います。具体的な素性は勉強不足で解らないのですが、使い方次第ではお洒落な花になります。葉・軸等は概ね赤茶色(品種によれば緑もある)です。開花すると判るのですが、一番の萼の部分?が白くとても美しいのです。それが名前の由来のようです。

まだまだ私達の知らない花や馴染の無い花があると思います。そんな花を皆さんにご紹介できるように行いたいと思っております。

2012年4月28日

皆様 こんにちは。前回は、やっと桜の声が・・・とお伝えしましたが、巷は桜吹雪になりました。長い冬から待ち焦がれていた「桜」。あっと言う間の出来事です。いよいよ春爛漫です!

先だって迄高校野球・国会中継を続き、今回4月11日より番組の新年度が始まりました。新年度初回は、「アリアム」をご紹介します。

先だって迄高校野球・国会中継を続き、今回4月11日より番組の新年度が始まりました。新年度初回は、「アリアム」をご紹介します。

アリアムはネギ科の植物です。ネギ独特の臭を持ちます。「Allium」はラテン語のニンニクのことです。原産はヨーロッパ、アジア、北アフリカ、北アメリカに分布しています。そのうちあまりネギ臭のしにくい約40種から栽培されているものです。代表的なものに「ギガンジューム」と言う大きなものがありますが、今回は「丹頂アリアム」を始めとする小型のものを紹介します。

此方は熊本から出荷されていますが、直立するものから曲げを作り出し出荷されています。この曲げ方は新技術で、実用新案申請済だそうです。と言うことで、ある意味ハンドメイドで同じものは無いと言っても過言ではないかと思います。

現在出荷されているものは、「踊る丹頂」・「グリーンベリー」・「スネークボール」と「ブルーパフューム」です。「踊る丹頂」は、花の先端が赤くなり丹頂鶴に似ている所からネーミングされています。曲がりも加え、丹頂鶴が躍っているように見えます。「グリーンベリー」は、花の部分が緑で果物(実物)をイメージします。それに曲を合わせたものです。「スネークボール」も同様で、曲げを全て手作業で行い、お洒落な曲げを作り出しています。花自体の大きさを最小に抑え、美しい曲線を強調しています。

現在出荷されているものは、「踊る丹頂」・「グリーンベリー」・「スネークボール」と「ブルーパフューム」です。「踊る丹頂」は、花の先端が赤くなり丹頂鶴に似ている所からネーミングされています。曲がりも加え、丹頂鶴が躍っているように見えます。「グリーンベリー」は、花の部分が緑で果物(実物)をイメージします。それに曲を合わせたものです。「スネークボール」も同様で、曲げを全て手作業で行い、お洒落な曲げを作り出しています。花自体の大きさを最小に抑え、美しい曲線を強調しています。

美しい物には棘があると言いますが、面白い曲線には臭いが・・・。然し、この臭いも少し緩和できます。実は出荷の時に花茎に葉を切り取ったものが付いています。この部分を取り除くことにより、少しネギ臭が緩和できます。水に浸けた時に腐敗の原因にもなります。切り口からは臭いがしますが、水に浸けることによりそれがなくなります。是非お試しください。なかなか長持ちをします。

曲線を有効に使って少し変わった楽しいアレンジを行ってみてください。つい私たちは、線をいけるのは・・・と思われます。作られた線の組み合わせもまた素敵です。

2012年4月15日

![]()

![]()

鎮静効果 スキンケア効果 記憶力向上効果 抗ストレス効果 仕事の効率向上効果 安眠効果 集中力持続効果 健康促進効果 ポジティブ思考誘導効果 眼精疲労回復 浄化効果 免疫力維持・向上効果

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

アジサイ ガクアジサイ シャクナゲ ボタン カラー(湿地性) カラー(畑地性) カーネーション ヒメノボタン クレマチス イソトマ ガーベラ センニチコウ ブーゲンビリア ペラルゴニウム ハイビスカス パキスタキス アメリカンブルー ジニア(百日草) デュランタ フウセンカズラ カリブラコア カランコエ マダガスカルジャスミン アンゲロニア セレナ トウガラシ エキザカム ルリマツリ ハナスベリヒユ(ポーチュラカ) アサガオ キク(菊) クロサンドラ アザレア シクラメン コスモス キンモクセイ シャコバサボテン ポインセチア プリンセチア

ブルースター ガーベラ スプレー菊 スカビオサ バラ カーネーション アジサイ ひまわり りんどう クルクマ トルコキキョウ 蓮

ポトス スパティフィラム サンスベリア クワズイモ グズマニア ハートファーン(イヌアミシダ) オリヅルラン ストレリチア(極楽鳥花)